建設業界でのキャリアアップを目指す方にとって「施工管理技能士」の資格取得は大きなステップとなります。

この資格を取得することで、現場での責任ある立場を担い、さらなる成長と収入アップへの道が期待できます。

本記事では、二級施工管理技能士の概要から試験対策、資格取得後のキャリアパスまで、詳しく解説します。

これから受験を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

二級施工管理技士とは?建設業界での役割と重要性

建設現場における施工計画や工程管理、品質管理、安全管理などを担う「施工管理技士」。資格を取得することによって、業務の幅が広がると期待できます。

まずは、基礎的な内容が中心で挑戦しやすい二級の資格についてご紹介します。

資格の概要

二級施工管理技士は、建設業法に基づく国家資格の一つで、建設工事の施工計画、監督、品質管理、安全管理、工期管理などをおこなう専門技術者です。

この資格は、建築、土木、電気、管工事、造園、建設機械、電気通信といった特定の建設工事の分野に特化しており、各分野の試験に合格することで取得できます。

例えば、二級建築施工管理技士の資格を取得すると、一般建設業の許可を受けている建設業者の営業所や工事現場で専任の技術者や主任技術者として従事することができます。

二級と一級の違い

施工管理技士の資格には一級と二級があり、それぞれ職務の範囲や責任、施工管理できる工事の規模が異なります。一般的に、一級は大規模な工事や高度な技術を要するプロジェクトを担当でき、二級は中小規模の工事を主に担当します。

また、受験資格や必要な実務経験の年数も異なります。

二級施工管理技士補とは

二級施工管理技士補は、二級建築施工管理技術検定の第一次検定(学科試験)に合格することで取得できる資格です。

令和6年度(2024年度)より、第一次検定のみを受検する場合、受検年度末で17歳以上であれば実務経験などを問わず、誰でも受検することが可能となりました。

実務で即活かせる資格というわけではないですが、就職活動の際にアピールすることができます。また、第一次検定合格後に一定の実務経験を積むことで、将来的に二級施工管理技士の第二次検定に進むことが可能となります。

施工管理技士の7つの専門分野とその特徴

施工管理技士の資格は、以下の7つの専門分野に分かれています。それぞれの特徴を見ていきましょう。

建築施工管理技士

建築物の施工管理を担当します。具体的には、建築現場での工程管理、品質管理、安全管理、原価管理などをおこないます。

検定は一級と二級があり、将来的に一級の資格を取得すると、さらに特別教育を受けることで監理技術者資格も取得可能です。

▼あわせて読みたい

電気工事施工管理技士

電気設備に関する工事の施工管理をおこなう資格です。電気工事の計画立案、施工管理、安全管理、品質管理などが主な業務です。

検定は一級と二級があり、二級資格でも建設業界や電気工事関連の転職に有利とされています。

土木施工管理技士

土木工事の施工管理をおこなう資格です。道路、橋梁、トンネル、ダムなどの建設に関わるインフラ整備のプロフェッショナルであり、土木工事の計画、施工監督、品質管理、安全管理、原価管理などを担当します。

検定は一級と二級があり、土木工事の広範な知識が必要です。

▼あわせて読みたい

管工事施工管理技士

配管工事(水道、ガス、空調設備など)の施工管理をおこなう資格です。配管工事の設計、施工、試験、保守管理などが主な業務です。一級と二級があり、配管に関する専門知識が必要です。

電気通信工事施工管理技士

電気通信設備(電話、インターネット、放送など)の工事管理をおこなう資格です。通信工事の計画、施工管理、品質管理、安全管理などが主な業務です。一級と二級があり、電気通信技術に関する深い知識が必要です。

造園施工管理技士

庭園や公園などの緑地空間の施工管理をおこなう資格です。造園工事の設計、施工、植栽管理、維持管理などが主な業務です。一級と二級があり、植物学や景観デザインの知識が必要です。

建設機械施工技士

建設現場で使用される機械(ブルドーザー、クレーンなど)の操作と管理を担当します。機械の操作、メンテナンス、安全管理などが主な業務です。一級と二級があり、操作技術と安全管理の知識が必要です。

二級施工管理技士試験の基本情報

二級施工管理技士検定は、それぞれの分野において毎年1回実施されます。学科試験となる第一次検定、実地試験となる第二次検定と2段階で実施されます。

受験資格や難易度、出題内容などをそれぞれご紹介しましょう。

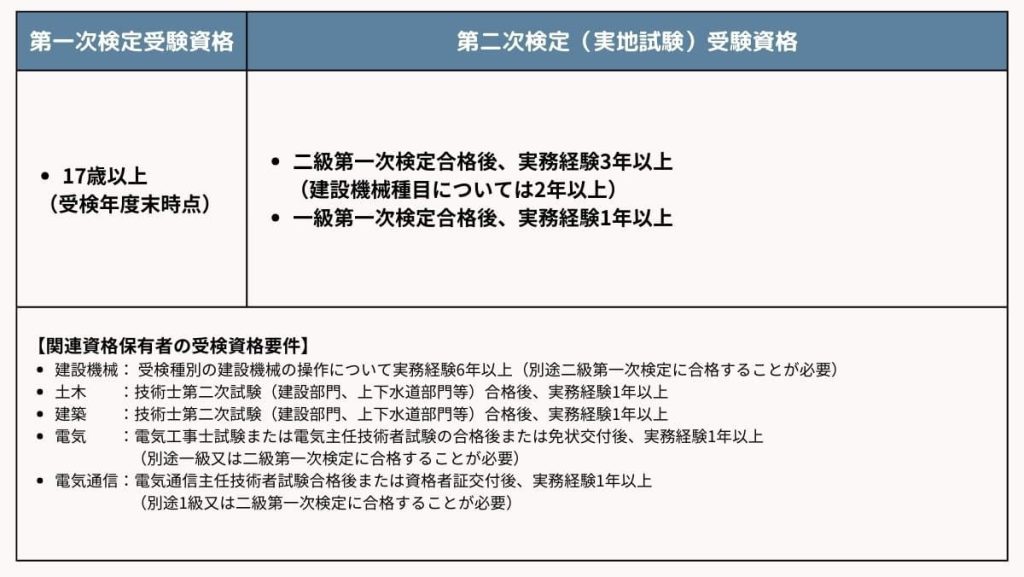

学歴・実務経験などの受験資格

各種二級施工管理技士の第一次検定は、17歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく受験可能です。

第二次検定では、二級第一次検定合格後3年以上の実務経験が求められますが、建築士や電気工事士などの関連資格を保有している場合、受験資格が緩和される場合があります。上表の【関連資格保有者の受験資格要件】をご確認下さい。

実務経験に該当する工事の範囲は、基本的に検定種目(資格)に関連する建設業(業種)に限定されます。例えば、複数の検定種目に対応する建設業の経験がある場合、その経験を複数の検定種目の実務経験として申請できます。

試験の難易度と合格率

二級施工管理技士の合格率は分野によって異なります。

例えば二級建築施工管理技士の場合、令和5年度(2023年度)の合格率は、第一次検定で49.4%、第二次検定で32%となっています。

直近5年間のデータを見ると、第一次検定の合格率はおおよそ40〜50%台、また第二次検定の合格率も30〜40%台の間で変動しているため、施工管理技士の難易度としては中程度だといえるでしょう。

また、二級土木施工管理技士については、土木・鋼構造物塗装・薬液注入という3種別に分かれています。

令和6年度(2024年度)の場合、第二次検定までの合格率は土木が35.3%、鋼構造物塗装が43.3%、薬液注入が36.3%と、鋼構造物塗装以外の種別で、前年度より減少傾向にあるようです。

さらに、令和6年度(2024年度)の合格率について、二級管工事施工管理技士が65.1%、二級電気通信工事施工管理技士が68.6%といずれも高い値が示されており、ほかの分野に比べて挑戦しやすい難易度となっているようです。

二級造園施工管理技士についても、令和6年度(2024年度)の合格率は50.6%を半数を超えています。

二級電気工事施工管理技士は、令和5年度(2023年度)の場合、第二次検定までの合格率が43%。

最後に、建設機械施工管理技術検定は6つの種別に分かれているため第二次検定までの具体的な合格率が公表されていませんが、令和4年度(2022年度)の二級第一次検定では40%前後の値になっているようです。

年度によって合格率は変動するため一概にはいえませんが、建築や土木、電気工事は中程度、造園も中程度の難易度、管工事と電気通信工事は比較的挑戦しやすい難易度であると考えられます。

また、二級の受験料は第一次検定・第二次検定を合わせて10,000円から16,000円程度、ただし二級建設機械施工管理技士の場合は、第一次検定で1種別につき14,700円、第二次検定も1種別につき27,100円となっています。

手続き方法は、それぞれの試験実施団体の公式ウェブサイトから申込の入力、または申込用紙を購入し、必要書類とともに送付する形になります。

※合格率や受験資格などの具体的な数値、受験料や手続き方法などについては定期的に更新されるため、最新のデータを参照してください。

参考

- https://www.fcip-shiken.jp/pdf/kekka_r05_2k.pdf

- https://www.jctc.jp/kentei/info/datasheets20250205.pdf

- https://www.jctc.jp/kentei/info/datasheets20250106.pdf

- https://www.jctc.jp/kentei/info/datasheets20250106.pdf

- https://www.fcip-shiken.jp/pdf/kekka_r05_2d.pdf

- https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00125.html

- https://jcmanet-shiken.jp/shiken/wp-content/uploads/2023/01/74613f9bbcf0750a05ce07a15840f66a.pdf

試験内容と出題範囲

二級施工管理技士検定は、第一次検定(学科試験)と第二次検定(実地試験)の2段階で構成されています。第一次検定では理論的な知識が、第二次検定では実務に即した施工管理能力が試されます。

以下に、それぞれの分野の二級施工管理技士検定の試験内容と出題範囲をまとめます。ただし、詳細な出題範囲は年度や試験内容によって変わることがあるため、公式の最新情報を参照することをお勧めします。

建築施工管理技士

| 試験内容 | 建築物の施工管理に関する知識、法律、設計図の読み方、材料の知識、安全管理など |

| 出題範囲 | 建築基準法、建築士法、建設業法、施工管理技術、建築材料、施工計画、施工安全管理、品質管理、工程管理など |

電気工事施工管理技士

| 試験内容 | 電気設備の施工管理、電気工事の設計・計画、安全管理、電気に関する法規など |

| 出題範囲 | 電気工事士法、電気設備技術基準、電気工事の施工方法、電気設備の設計・計画、保安管理、電気材料、電気工事の安全管理など |

土木施工管理技士

| 試験内容 | 土木工事の施工管理、設計、施工方法、安全管理、環境対策など |

| 出題範囲 | 土木工事の施工管理、土質力学、構造力学、測量、建設業法、土木施工方法、安全管理、品質管理、工事計画、環境対策など |

管工事施工管理技士

| 試験内容 | 管工事(配管工事)に関する施工管理、設計、施工方法、安全管理など |

| 出題範囲 | 管工事業法、配管材料、管工事施工方法、施工管理技術、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備、安全管理、品質管理など |

電気通信工事施工管理技士

| 試験内容 | 電気通信設備の施工管理、通信技術、電波法規、安全管理など |

| 出題範囲 | 電気通信事業法、電波法、通信設備の施工管理、通信工事の設計・施工方法、通信材料、ネットワーク技術、安全管理、品質管理など |

造園施工管理技士

| 試験内容 | 造園工事の施工管理、設計、植物学、施工方法、安全管理など |

| 出題範囲 | 造園工事の施工管理、植物学、環境設計、造園施工方法、建設業法、景観法、安全管理、品質管理、緑地管理など |

建設機械施工管理技士

| 試験内容 | 建設機械の操作、施工管理、安全管理、機械のメンテナンスなど |

| 出題範囲 | 建設機械の種類と特性、機械操作方法、機械の保守・点検、施工管理技術、建設機械に関する法規、安全管理、施工計画など |

合格者に学ぶ!効果的な試験対策と勉強法

合格者の体験談や成功例は、学習へのヒントやモチベーションを高めるのに大変有効です。自分のペースやスタイルに合った勉強方法を探し、試験対策に活かしましょう。

学習スケジュールの立て方

二級施工管理技士検定合格までには、300時間以上の学習時間を目安としている方が多いようです。そのため、2ヵ月で合格ラインに到達するような学習プランを立てることをお勧めします。短期集中型の勉強方法も有効です。

試験日までのカレンダーを作成し、毎日の学習時間を計画的に決めておくことが重要です。学習内容は基礎から応用まで段階的に進め、効果的なカリキュラムを構築しましょう。

そして、学んだ内容を定期的に復習する時間を設けることが大切です。特に一次検定は広範囲の知識を問われるため、忘却曲線に基づいて定期的に見直すことが推奨されます。

自分に合った効率的な学習方法を見つけることで、学習意欲を維持しましょう。

過去問題集の活用法

検定日の数ヵ月前からは重点的に過去問に取り組みましょう。試験直前には、過去問を繰り返し解いて自分の理解度を定着させることが重要です。特に苦手な部分をピックアップし、その部分に集中して勉強する時間を設けましょう。

過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や試験で重視されるポイントを把握することができます。一次検定では、過去問の活用が非常に有用です。

また、学習アプリを活用することで、効率的かつ便利に勉強を進めることが可能です。アプリは過去問の解説や模擬試験を通じて試験対策を強化するのに役立ちます。

受験者の体験談と成功の秘訣

第一次検定では、自分が得意とする科目や、比較的点数を取ることが容易な科目に集中して勉強する方法が効果的です。これにより、限られた時間の中で効率良く点数を上げることが可能になります。

また、時間がない方や学習を効率的に進めたい方は映像教材やEラーニングを活用してみましょう。仕事や生活の中で生じる隙間時間を活用して勉強できるため、忙しい社会人でも柔軟に学習計画を立てることができます。

資格取得後のキャリアアップの可能性

ここでは、二級施工管理技士の資格取得によって、どういったメリットがあるかを広い範囲で考えてみましょう。

昇給・昇進の可能性

二級施工管理技士の資格は、建設業界における高い専門知識と管理能力を証明するものです。

この資格を持つことで、チームの監督やプロジェクトのリーダーシップを担うポジションに就くことができ、それに伴い昇給や昇進の機会が増える可能性があります。

プロジェクトマネージャーへの道

二級施工管理技士の資格は、中小規模までのプロジェクト管理に有利です。しかし、プロジェクトマネージャーとしてのキャリアを目指すなら、建築事業全体の知識や異なる分野を横断する経験が必要です。

一級施工管理技士の資格を取得することで、プロジェクトマネージャーや建設会社の経営層への道が開かれることもあります。

特定の分野での専門家

資格取得後は、建築、土木、電気など、自分の資格が専門とする分野に特化した業務に従事することで、その分野におけるエキスパートとしてキャリアを築くことが可能です。

この専門性を深めることで、業界内での地位向上や新たなキャリアパスを見つけることができます。

二級施工管理技士資格の活用方法

二級施工管理技士の資格を具体的に活用できるシーンや領域には、具体的にどういったものがあるでしょうか。いくつかご紹介しましょう。

業務範囲の拡大

二級施工管理技士の資格を持っていると、現場監督、品質管理、安全管理、工期管理など、施工に関わる幅広い業務を担当することができます。

また、建設機械施工管理技士なら、運転や操作についても専門知識を活かした管理が可能になります。

転職市場での競争力

建設業界は労働力不足が続いているため、施工管理技士の資格を持つ人材の価値が増しています。この資格は施工計画や品質・安全管理の専門性を示すため、転職時の競争力を高めます。

求人市場での選択肢が広がり、大手から中小企業まで幅広い職場において良い待遇を得るチャンスが増えます。さらに、採用プロセスでも専門性が評価され、キャリアアップや高収入のポジションに就くことも期待できるでしょう。

独立・起業

一定の経験を積んだ後は、自分で起業する道も拓けます。施工管理技士の資格は、信頼性と専門性をアピールするうえで非常に有効です。

起業する際には、各種二級以上の施工管理技士の資格が必要です。さらに、建設業の許可を取得して独立するには、一定期間以上の経営経験、許可業種の工事の技術と資格、そして営業所に配置する専任技術者が必要になります。

CADオペレーターとして働くならアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

二級施工管理技士は、建設工事の施工計画、監督、品質管理、安全管理、工期管理などをおこなう専門技術者であり、建設業法に基づく国家資格の一つです。

その資格を取得することで、主任技術者として責任のある仕事を任され、転職や年収アップにも有利になると期待できます。

また、二級は一級に比べて受験資格のハードルが低く、挑戦しやすい点もメリットです。

資格取得後は、実務経験を積みながら一級施工管理技士の資格取得を目指すことで、さらに大規模な工事に携わることができ、キャリアアップにつながります。

建設業界での活躍の幅を広げ、専門性を高めるための重要なステップとなる二級施工管理技士。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

▼コチラの記事もおすすめ