CADを使った仕事に興味がある方、CADでキャリアアップを目指している方にとって、CAD利用技術者試験は重要な一歩となる資格です。

この記事では、CAD利用技術者試験の概要や試験対策、資格取得後のキャリアプランについて詳しく解説します。

初めて受験する方も、ぜひ本記事を参考にCAD利用技術者試験への理解を深めていきましょう。

▼CADオペレーターの魅力については以下の記事でも紹介しています

目次

CAD利用技術者試験とは

CAD利用技術者試験とは何か、概要を解説します。

CAD利用技術者試験の目的と業界での位置づけ

CAD利用技術者試験は、設計や製図業務において必要なCADスキルを証明する民間資格です。一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)主催で、国家資格ではないものの、CAD業界において広く認知されています。

特に、建築、機械、製造業などの分野で高い評価を受けており、CADオペレーターや設計者として働くうえで、有利な資格の一つです。

この試験に合格することで、基礎的な操作スキルだけでなく、実務で使える精度やスピードを持っていることを証明でき、企業からの信頼も高まります。

特に、実務経験が少ない方や、これからCADの仕事を始めたい方にとっては、キャリアの入り口として役立つ資格です。

▼CADの資格について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

CAD利用技術者試験で問われる知識とスキル

CAD利用技術者試験では、2次元CADおよび3次元CADの基本操作スキルが問われますが、それだけではありません。

設計図の読み取り、正確な図面作成、さらに実際の設計プロセスでの活用能力が評価されます。

また、実技試験がある場合には図面を作成する際のスピードと精度も重要なポイント。

これらのスキルは、建築や機械、製造業などの現場で即戦力となるため、試験でしっかりと身につけることが求められます。

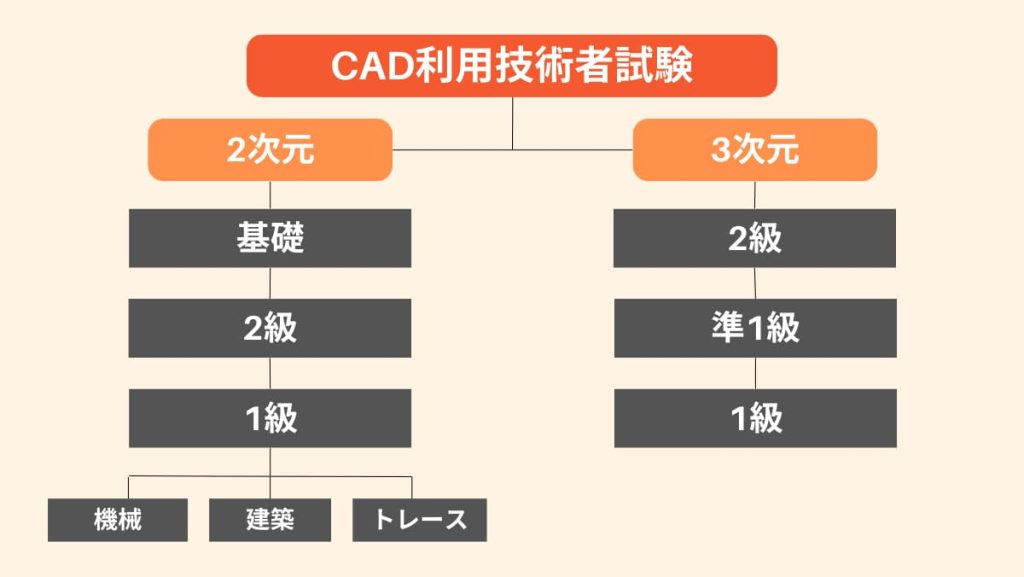

CAD利用技術者試験の種類

CAD利用技術者試験には2次元と3次元があります。それぞれの試験について解説します。

2次元CAD利用技術者試験基礎

2次元CAD利用技術者試験基礎は3ヵ月程度の就学者を想定して行われる、CADを学び始めた初心者の方向けの試験です。

2次元CADの基本操作や簡単な図面作成が出題され、CADに初めて触れる方でも理解できるレベルになっています。

CADオペレーターとしてのキャリアをスタートさせたい方や、基本的なスキルを確認したい方におすすめの試験です。

試験分野

- CADシステムの知識と利用:CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ

- CADシステムのプラットフォーム:CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、コンピュータの操作、OSの基本操作

- 製図の知識:製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法

- 図形:三角形、四角形と多角形、円、三平方の定理、三角関数、立体図形

2次元CAD利用技術者試験2級

2級では、基礎試験よりも実務に即した知識が問われます。具体的には、設計図面の作成能力や、業界標準の図面フォーマットに従って図面を仕上げるスキルが求められます。

試験内容は、建築、機械、製造などの分野で実際に使われる図面に近いため、実務での活用を視野に入れた学習が必要です。

キャリアの第一歩として受験する方が多い試験です。

試験分野

- CADシステム:CADシステムの概要と機能、CADシステムの基本機能、CADの作図データ、CADシステムとハードウェア、CADシステムとソフトウェア、ネットワークの知識、情報セキュリティと知的財産、CADシステムの運用・管理と課題、3次元CADの基礎知識

- 製図:製図一般、製図の原理と表現方法、製図における図形の表現方法

※出題比率はCADシステム:60%、製図:40%

2次元CAD利用技術者試験1級(機械、建築、トレース)

1級は筆記試験に加えて実技試験があります。機械、建築、トレースの各分野に分かれており、高度な設計技術が求められる試験です。

資格取得者は業界での信頼度も高く、実務での応用力の評価につながり、設計者やプロジェクトマネージャーとしてのキャリアの可能性も広がります。

申し込み時には、2級または1級(1級2級ともに旧称号含む)の認定番号の入力が必須となっています。

試験分野

■機械

- 実技試験:機構部品の作図、適切な数値(カタログ、要目表)などからの作図、機械要素部品、投影図からの作図

- 筆記試験:機械製図の知識

■建築

- 実技試験:RC図、木造の平面図、断面図など

- 筆記試験:建築製図の基礎知識、建築生産の電子情報

■トレース

- 実技試験:編集・レイヤ設定能力、トレース能力、投影能力

- 筆記試験:製図の知識

3次元CAD利用技術者試験2級、準1級、1級

3次元CAD利用技術者試験では、2次元とは異なる3Dモデルを扱うためのスキルが問われます。

1級になると、3D設計の全般的な知識と、CADソフトを使った実践的な問題解決能力が必要とされます。

建築や製造業での3Dモデリングスキルはますます重要になっており、この試験を通じて、高度な技術を習得することが可能です。

2級は筆記試験ですが、1級と準1級は実技試験で3次元CADソフトを使用したモデリング(1級はパーツおよびアセンブリで準1級はパーツのみ)を行うためCADソフトの入ったノートPCを持ち込んで受験します。

モデリングのほか、作成したモデルの体積、表面積などを測定し、解答群の中からもっとも近い値を選択し、マークシートに記入する問題も課されます。

こちらも1級と準1級申し込み時には、2級(1級受験の場合は準1級も可)の認定番号の入力が必須となっています。

試験分野

- 2級:3次元CADの概念、3次元CADの機能と実用的モデリング手法、3次元CADデータの管理と周辺知識、3次元CADデータの活用

- 準1級:CADリテラシー、形状認識能力、2次元図面からのパーツモデリング能力

- 1級:CADリテラシー、形状認識能力、アセンブリモデリング能力、2次元図面からのパーツモデリング能力

CAD利用技術者試験の概要

CAD利用技術者試験の概要をまとめました。内容は変更されることもあるため、詳細については必ず「CAD利用技術者試験」のホームページをご確認ください。

試験内容

CAD利用技術者試験は、級によって試験構成が異なります。学科試験では、CADに関する基本的な知識や理論を問われ、実技試験では、実際の設計課題に基づいて、CADソフトを使って図面を作成します。

与えられた課題を限られた時間内に正確に仕上げることが求められるため、スピードと精度が重要です。

合格率、合格基準

合格には総合で7割以上の得点が必要です。

また、各分野ごとに5割以上の正答が求められるため、苦手な分野があってもまんべんなく勉強する必要があります。

合格率は、例えば2次元CAD利用技術者試験基礎では2022年度、2023年度ともに70%以上でしたが、3次元CAD利用技術者試験1級になると約25%(2023年後期、2024年前期)でした。上級へ進むほど実技試験の難易度が高く、合格率も低くなるため、しっかりとした対策が必要です。

費用

受験料は表の通りですが、試験対策として使用する教材や講座の費用も考慮する必要があります。

受験料の支払い方法は、クレジットカードのほかコンビニ払いやQRコード決済にも対応しています。

CAD利用技術者試験の申し込みから受験、合格までのスケジュール

CAD利用技術者試験の申し込みには、公式サイトでマイページの作成が必要です。

個人受験で初めての方はマイページアカウント作成を行いましょう。合否の結果もマイページから確認することができます。

受験資格

2次元CAD利用技術者試験の基礎と2級、3次元CAD利用技術者試験の2級には受験資格の制限がなく、誰でも受けることができます。

ただし、上の級へ行くほど実務経験があると有利です。特に1級では、実務での応用力が問われるため、実際の業務に携わっている方が有利になります。

試験日程と受験地

CAD利用技術者試験は年に数回、全国の主要都市で実施されています。

試験日程は公式サイトで確認でき、2次元CAD利用技術者試験基礎のみ、インターネット経由のIBT試験として受験が可能です。

自分の住んでいる地域で受験できる日程を確認し、早めに申し込みましょう。

申し込みの流れ

試験申し込みは、試験日の1〜2ヶ月前から受付が開始されます。

公式サイトからオンラインで申し込みが可能ですが、試験日程が近づくと定員が埋まることもあるため、早めの申し込みがおすすめです。当日は受験票と身分証明書を必ず持参しましょう。

今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ

CAD利用技術者試験の勉強法や参考書選び

CAD利用技術者試験の勉強法は多岐に渡ります。ここでは対策のポイントをお伝えします。

CAD利用技術者試験の対策方法

CAD利用技術者試験に合格するためには、まずは試験日を設定して、計画を立てて効率よく学ぶことが大切です。

コストが多少かかるものの、CADスクールではカリキュラムに沿って体系的に学ぶことができます。

スクールは通学型、オンライン型、通信講座があり、ライフスタイルや好みで選ぶことができます。気になる方は無料体験や説明会に参加してみるとよいでしょう。

ある程度まとまった時間が取れる方は職業訓練も選択肢の一つです。

CAD利用技術者試験は、国から講座受講料の支援を受けることができる「教育訓練給付金制度」の対象資格です。

一定の受給要件を満たした方が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了すると、費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。

▼CADスクールや職業訓練について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

ポイント

CAD利用技術者試験は独学で挑戦することも可能です。独学の場合は、公式ガイドブックや過去問題集をフル活用し、実技試験で必要なスキルを磨くことがポイントです。

▼独学の方法について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

公式ガイドブックと過去問は必須

試験対策には公式ガイドブックが欠かせません。ガイドブックには、試験範囲が網羅されており、出題の方向性を把握することができます。

さらに、過去問題集を繰り返し解くことで、試験の形式に慣れ、本番での自信をつけることができます。

時間を計って解くことで、試験当日の時間配分も身につけましょう。

あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう

CAD利用技術者試験を受けてスキルを磨こう

CAD利用技術者試験は、CADについて知識と実践の両面を体系的に学ぶ良い機会となります。

しかし、資格を取ったからといって必ず仕事につながるとも限りません。

勉強を続けながら、業界のトレンドもウォッチしていくことがキャリアを築くうえで不可欠です。

CAD利用技術者試験合格はあくまでも通過点

試験に合格することで就職や昇進に有利に働くことも多いですが、資格取得はキャリアのスタートラインに過ぎません。

資格取得後も最新のCADソフトや技術を学び続けることが、設計者や技術者としての価値を高めるために必要です。

特に、CADソフトは定期的にバージョンアップされるため、新しい機能や操作方法を常に学び続けることが重要です。

CAD利用技術者試験合格後のキャリアプラン

試験に合格すれば、CADオペレーターとして働くだけでなく、設計者やプロジェクトマネージャーとしてのキャリアも見えてきます。

企業によっては資格手当がついたり、昇進の際に評価されたりすることもあります。資格を活かして次のキャリアステップを計画しましょう。

また、建設業界で働きたい方はBIM(Building Information Modeling)の活用にも注目です。

BIMとは、3次元CADをベースに、設計から施工、維持管理まで一貫して活用する手法のこと。

建設業界では人手不足が深刻化していることや、国土交通省もBIMの普及に力を入れていることから、BIMの需要は今後さらに拡大すると見込まれています。

また、海外では、BIMの導入が建築プロジェクトで義務化される国も増えてきています。

建築CADの分野では、BIMマネージャーなどBIMに関連する求人も増えつつあり、市場のニーズに合わせて業界で経験を積んでいくのも有効なキャリアアップの方法といえるでしょう。

▼CADのキャリアについてはこちらの記事もご覧ください。

10日間でCADを取得するならCADビギ

アットキャドが提供する「CADビギ」は、未経験者でも安心してCADを学べる無料の研修サービスで、AutoCADのソフトの使い方を習得したい方におすすめです。

実務経験豊富な講師が10日間で基礎から丁寧に指導し、建築基礎やCAD作図法を習得できます。卒業生は多くの分野で活躍しており、同期や先輩とのサポート体制も充実しています。

研修中にアットキャドから就業先を紹介してくれる点や、就業先の要望があればそれに合わせて研修ができるため、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す方に最適です。受講者からは、効率的な学びと実務での即戦力化が高く評価されています。

これからCADスキルを身につけたい方は、「CADビギ」で新たな一歩を踏み出しましょう。

CADのお仕事探しはアットキャド

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

CAD利用技術者試験まとめ

CAD利用技術者試験は、CADオペレーターとしてのスキルを証明する重要な資格です。

試験に合格することで、就職やキャリアアップの幅が広がります。

この記事で紹介した試験対策や勉強方法を参考に、しっかり準備して挑みましょう。

また、資格取得後のキャリア支援が必要な方はアットキャドへお気軽にご相談ください。

▼コチラの記事もおすすめ