一級土木施工管理技士は、土木工事の計画・管理・監督を担う専門資格であり、キャリアアップや高収入を目指す方にとって重要なステップです。

本記事では、資格の役割や試験の内容、効率的な勉強法などをわかりやすく解説します。

さらに、取得後のキャリアパス、業界の将来性など、これから一級土木施工管理技士を目指す方の役に立つ情報をまとめました。ぜひ、資格取得への第一歩をここから始めましょう!

目次

一級土木施工管理技士とはどんな資格?

資格の役割と重要性

一級土木施工管理技士は、土木工事の施工管理に関する専門資格で、プロジェクトが計画通りに進行するよう監督する役割を担います。特に、事業規模の大きな工事の場合には、監理技術者となる一級土木施工管理技士の資格は必須とされています。

土木工事は、社会基盤を支える重要な役割を果たします。道路や橋、ダムなどのインフラ整備を確実に進めるためには、専門知識と技術を持つ人材が欠かせません。そのため、一級土木施工管理技士は業界において非常に重要なポジションを占めています。

一級と二級の違い

一級と二級の大きな違いは、対応できる工事規模と分野の広さです。一級土木施工管理技士は土木工事全般を網羅しており、大規模工事や複雑なプロジェクトに対応できます。

一方、二級土木施工管理技士は土木・薬液注入・構造物塗装の分野にそれぞれ特化しており、取得した分野の現場での業務が主となります。

また、一級は「監理技術者」としての役割を果たすことが可能で、プロジェクト全体を統括する責任があります。これに対し、二級は「主任技術者」として、部分的な業務に焦点を当てます。

このように、一級資格はキャリアアップやより多くの責任を持つ役割を目指すうえで重要なステップとなります。

▼二級については以下の記事を参照ください

土木施工管理技士が必要とされる背景

土木業界では、労働力不足や技術者の高齢化が深刻な課題となっています。これに伴い、若手技術者や新たな有資格者の需要が高まっているのです。

さらに、大手ゼネコンが海外プロジェクトに進出するケースが増えており、国際的な土木工事の現場でも一級資格を持つ人材が求められています。

一級土木施工管理技士の仕事内容

一級資格保持者が担う具体的な業務内容

一級土木施工管理技士は、施工計画の作成や工程管理、安全管理、品質管理、コスト管理など多岐にわたる業務を担当します。この資格を持つことで、特に大規模工事や高い専門性が求められる現場で活躍することができます。

例えば、道路や橋の建設、ダムの工事など、社会基盤を支えるインフラプロジェクトにおいて、プロジェクト全体を統括する役割を果たします。現場では、施工の進捗状況を管理し、問題が発生した際には迅速に対応策を講じる必要があります。

また、下請け業者との調整や、発注者との連絡窓口としての役割も重要です。

土木施工管理技士と建築施工管理技士の違い

土木施工管理技士と建築施工管理技士の主な違いは、取り扱うプロジェクトの種類とスケールです。

基本的な四大管理業務(工程管理・品質管理・原価管理・安全管理)については同じであるものの、土木施工管理技士は、道路や橋、ダムなどの大規模なインフラ工事に特化しています。社会基盤を築く達成感が大きく、長期的なプロジェクトが多いのが特徴です。

一方の建築施工管理技士は、住宅や商業ビルなど、建築物の工事が主なフィールドです。設計の創意工夫やデザイン要素も求められる場合があります。

これらの違いを理解することで、自身のキャリアビジョンに応じた資格選択が可能となります。

一級土木施工管理技士の試験情報

ここからは、一級土木施工管理技士検定について具体的に説明します。

試験内容と受験資格

参考:一般財団法人全国建設研修センター

一級土木施工管理技士は、土木工事の現場監督として必要な知識と技術を証明するための資格で、その能力が備わっているかを検定で判断されます。詳しい試験内容は次項でご説明します。

そして、土木施工管理技士の受験資格が令和6年度(2024年度)より改定されました。

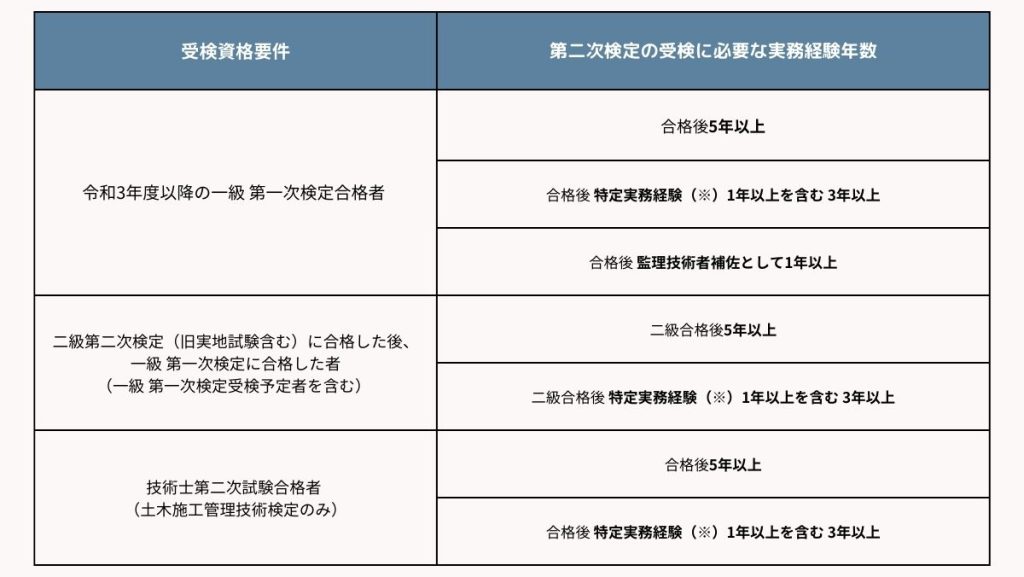

まず、第一次検定については、学歴、実務経験年数を問わず一定年齢以上であれば受験できるようになり、一級は、受検年度末時点での年齢が19歳以上となっています。第二次検定の受検資格については、上記の表のとおり、第一次検定合格後、一定の実務経験が必須となります。

さらに、令和10年度(2028年度)までは、新受検資格と令和5年度(2024年度)までの旧受検資格のどちらの受検資格でも受検ができるよう、制度改正に伴う経過措置が取られます。

第一次検定と第二次検定の違い

一級土木施工管理技士の試験は、第一次検定と第二次検定に分かれています。例年、3月下旬から4月上旬に受験申込、7月上旬に第一次検定、10月上旬に第二次検定が全国13地区で実施されます。

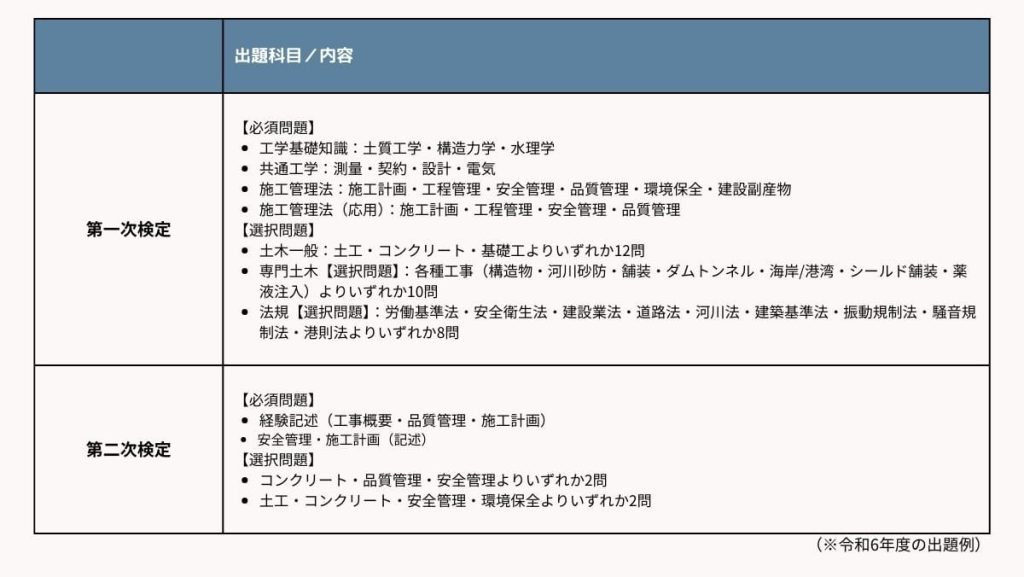

第一次検定は旧学科試験にあたるもので、全て択一式となります。

令和6年度(2024年度)から従来の土木工学など・施工管理法・法規に加え、新たに土質工学、構造力学、水理学の分野が追加されています。

第二次検定は旧実地試験にあたるもので、実務経験を記述する問題と、安全管理や施工計画に関する選択問題が出題されます。

また、令和3年度(2021年度)より「技士補」という資格が新設されました。これにより、一級土木施工管理技士の第一次検定合格時点で「一級土木施工管理技士補(一級土木施工管理技士を補佐する資格)」が取得できるようになりました。

令和7年度(2025年度)の試験日予定

- 願書販売:2025年2月21日(金)~

- 受検申込:2025年3月21日(金)~4月4日(金)

- 第一次検定試験日:2025年7月6日(日)

- 第一次検定合格発表:2025年8月14日(木)

- 第二次検定試験日:2025年10月5日(日)

- 第二次検定合格発表:2026年1月9日(金)

引用:令和7年度国家試験日程

合格率と試験の難易度

一級土木施工管理技士の試験は難易度が高く、合格率は約40~50%前後を推移しています。特に近年は試験の形式が変更され、より実務に直結した内容が求められるようになったため合格率は50%に満たず、十分な準備と効率的な学習が不可欠です。

一級土木施工管理技士試験に合格するための勉強法

効果的な勉強スケジュールの立て方

長期的な計画を立てることが重要です。例えば、試験の半年前から準備を始める場合、以下のようなスケジュールを組むことをお勧めします。

- 6ヵ月前: テキストを用いて基礎知識を学ぶ

- 3ヵ月前: 過去問を中心に演習

- 1ヵ月前: 模擬試験を実施し弱点を克服

毎日1〜2時間の学習を習慣化し、週末には3〜4時間の集中学習をおこないましょう。動画教材やアプリを活用するのもよい方法です。

過去問の活用方法

過去問を徹底的に解くことが合格への近道です。できれば2~3ヵ月前から過去問を1分野ずつ進めましょう。過去5年分の問題を繰り返し解くことで、出題傾向を把握します。

特に、正答率が低い問題や繰り返し出題されやすいトピックに注力することで、効率的に得点力を上げることができます。

過去問アプリなどを活用すると学習が効率的に進むでしょう。

苦手分野を克服するコツ

苦手分野を克服するには、まず原因を分析することが大切です。前述のとおり、過去問で正答率の低い問題を重点的に解析し、間違えた問題の原因を分析し理解を深めましょう。

また、特定の科目での理解が浅い場合などは、基礎的なテキストに戻るのもおすすめです。学習の地盤をしっかりと固めてから、再度過去問にチャレンジするといった地道な積み重ねこそが最大の力になります。

一級土木施工管理技士の資格を取得するメリット

一級土木施工管理技士の資格を取得することで、以下のようなメリットが期待できます。

年収アップや昇進の可能性

一級土木施工管理技士の資格を持つことで監理技術者として大規模な工事の監督をすることができるため、年収アップや昇進の可能性が大きく広がります。多くの企業では、資格手当やボーナスが充実しており、特に大規模プロジェクトを担当する場合には高収入が期待できます。

転職でのアピールポイントになる

専任技術者や監理技術者などの役職には、一級土木施工管理技士の資格が求められる場合が多くあります。また資格保持者がいることで、国から企業に対して技術評価点が付与されます。そのため、一級土木施工管理技士の資格は、国や自治体、大手ゼネコンでの採用において大きな強みになります。

企業にとっても重要な人材とみなされると期待できるでしょう。

資格取得後のキャリアパスと業界動向

資格取得者の主な就職先

一級土木施工管理技士の資格取得により、多彩なキャリアパスが開けます。例えば、以下のような業界が挙げられます。

- ゼネコン…大規模なインフラプロジェクトにリーダーとして参加し、プロジェクトの監督や品質、安全管理を担います。これにより技術力とマネジメント能力を発揮できます。

- 国や自治体…安定した公務員としての生活を送りながら、地域のインフラ整備や災害復旧に貢献できます。

- 海外プロジェクト…多国籍チームを率いて、新しい技術や日本のノウハウを活かしつつ国際的なスキルを磨くことが可能です。

これらのキャリアパスは、一級土木施工管理技士としての専門性を活かしながら、自身のキャリアを多角的に発展させる機会を提供してくれるでしょう。

土木業界の将来性と高齢化問題

土木業界では、高齢化と人手不足という二つの重大な課題に直面しています。多くの熟練労働者が引退する一方で新しい労働力の供給が追いつかず、技術者の不足が深刻化しているのが現状です。

この状況を受けて、今後も若手技術者や新たな有資格者の需要は、ますます高まることが予想されます。

さらに、業界全体の効率化と精度向上を目指して、IT技術やBIM(Building Information Modeling)などの最先端技術が導入され始めています。

これらの新技術の導入は、土木業界の働き方そのものを変革し、より効率的で持続可能な社会インフラの構築を推進していくでしょう。

資格取得者に求められるスキルの進化

一級土木施工管理技士には、従来の施工管理能力に加え、ITスキルの進化が求められています。

特に、BIM(Building Information Modeling)の活用は不可欠で、施工の効率化や精度向上に寄与します。BIMを扱うには、3Dモデリングやデータ管理のスキル、プロジェクト全体の情報を統合的に管理する能力が求められます。

また、主に道路やダムなど土木工事を対象とする「一級土木施工管理技士」と、ビルや住宅などの建築工事を対象とする「一級建築施工管理技士」の両者のスキルセットは、新技術の導入により重なる部分が増えてきています。

▼あわせて読みたい

CADオペレーターとして働くならアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

CADオペレーター、BIMオペレーターとしてのスキルを磨くことで、将来的には土木施工管理技士や建築施工管理技士を目指す道もあります。これは、図面作成や設計支援を通じて得られる詳細な技術知識が、施工現場での管理業務に直結するからです。

逆に、施工管理技士として実務経験を積んだ後、自分の知識と経験を活かしてCADオペレーターに転じるケースもあります。

この場合、施工現場の実際の問題点や設計の意図を深く理解しているため、図面の修正や新規設計において、より実践的な視点から貢献できます。

キャリアパスとして双方の職種を行き来することで、専門性を高めることも期待できます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

一級土木施工管理技士の資格は、社会基盤を支える重要な役割を担うための道を開きます。この資格を取得することで、年収アップやキャリアアップ、さらには転職での有利なポジションを得ることも期待できます。

資格取得への道のりは決して平坦ではありませんが、計画的な学習と地道な努力が成功への鍵です。この記事を参考に、ぜひ一歩を踏み出して下さい。

▼コチラの記事もおすすめ