建設業界で活躍を目指す方にとって、土木と建築の違いを理解することは重要な第一歩です。本記事では、土木工学と建築学の基本的な違いから、具体的な仕事内容、必要な資格、キャリアパス、最新の業界動向まで、体系的に解説します。それぞれの分野における特徴や魅力を理解することで、自身のキャリアプランを考える上での参考にしていただければと思います。また、両分野でますます重要性を増すCADスキルについても詳しく触れていきます。

目次

土木と建築の基本的な違い

土木と建築は、ともに人の生活環境を形作る重要な分野ですが、その対象や規模、社会的影響力には大きな違いがあります。ここでは、それぞれの定義と特徴、そしてプロジェクトスケールと社会的影響力の違いについて詳しく見ていきましょう。

土木工学の定義と特徴

土木工学は、社会インフラの創造と維持管理を担う工学分野です。具体的には、道路や橋梁、トンネル、ダム、港湾などの公共施設の計画、設計、施工を行います。これらの構造物は、日常生活や経済活動を支える重要な基盤となっています。

土木工学の特徴として、自然環境との調和を図りながら、長期的な視点で社会基盤を整備していく点が挙げられます。

建築学の定義と特徴

建築学は、人々の生活空間を創造する総合的な学問です。住宅やオフィスビル、商業施設、教育施設など、私たちが日常的に利用する建物の設計や施工を担当します。建築学では、機能性や安全性はもちろん、美観や快適性にも重点を置き、使用者のニーズに合わせた空間づくりを目指します。

プロジェクトスケールと社会的影響力の違い

土木プロジェクトは、一般的に広域的な影響を持ち、完成までに長期間を要することが特徴です。

例えば、高速道路の建設や河川改修など、数年から数十年単位で進められる大規模プロジェクトが多くあります。一方、建築プロジェクトは比較的小規模で、個別の建物や施設を対象とすることが多いものの、人々の日常生活により直接的な影響を与えます。

具体的な仕事内容の比較

両分野の具体的な業務内容について、詳しく見ていきましょう。

土木の主要業務

土木分野の主要な業務は、大きく現場監督業務、設計業務、施工管理業務に分類されます。

現場監督業務では、工事の進行管理や安全管理、品質管理などを担当します。設計業務では、構造物の計画から詳細設計まで、様々な技術的検討を行います。

施工管理業務では、工程管理や原価管理、安全管理などを総合的に行い、プロジェクトの円滑な進行を支えます。

建築の主要業務

建築分野の主要業務は、クライアントとの打ち合わせから始まり、基本設計、実施設計、施工管理へと進んでいきます。

基本設計段階では、建物の概要やデザインコンセプトを決定し、実施設計段階では詳細な図面作成や構造計算を行います。

施工段階では、工事監理や品質管理、工程管理などを行い、設計図通りの建物が完成するよう管理します。

必要な資格とスキル

土木と建築の分野では、専門的な知識と技術を証明するための資格が重要な役割を果たしています。また、デジタル化が進む中で、両分野共通して求められるスキルも増えています。

ここでは、それぞれの分野で重要な資格と、両分野で求められるデジタルスキルについて詳しく見ていきましょう。

土木分野の重要資格

技術士(建設部門)

- 難易度:最も難関な資格の一つ

- 受験資格:大学卒業後4年~7年以上の実務経験など

- 合格率:約10%

- キャリアへの影響:公共事業の管理技術者として認められ、高度な技術力を証明できる

土木施工管理技士(1級)

- 難易度:中程度

- 受験資格:大学卒業後3年以上の実務経験など

- 合格率:約30%

- キャリアへの影響:現場代理人や主任技術者として認められ、キャリアアップに直結する

▼あわせて読みたい

測量士

- 難易度:難関

- 受験資格:大学卒業後3年以上の実務経験など

- 合格率:約10%

- キャリアへの影響:測量業務の責任者として認められ、測量会社での活躍が期待できる

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)

- 難易度:比較的容易

- 受験資格:大学卒業後4年以上の実務経験など

- 合格率:約45%

- キャリアへの影響:コンサルタント業務の管理技術者として認められ、プロジェクトマネジメント能力を証明できる

若手技術者が最初に目指すべき資格としては、2級土木施工管理技士が挙げられます。

この資格は、実務経験3年で受験可能で、合格率も比較的高いです。その後、1級土木施工管理技士を取得し、さらに技術士を目指すというキャリアパスが一般的です。

▼あわせて読みたい

建築分野の重要資格

一級建築士

- 難易度:非常に高い

- 受験資格:大学の建築学科卒業後、実務経験2年以上など

- 合格率:約10%

- キャリアへの影響:建築設計・監理業務を行う上で最も重要な資格

▼あわせて読みたい

二級建築士

- 難易度:中程度

- 受験資格:大学の建築学科を卒業している場合は実務経験不要

- 合格率:約25%

- キャリアへの影響:小規模な建築物の設計・監理業務が可能

▼あわせて読みたい

1級建築施工管理技士

- 難易度:中程度

- 受験資格:実務経験1年以上

- 合格率:約42%

- キャリアへの影響:建設現場の施工管理責任者として認められる

2級建築施工管理技士

- 難易度:中程度

- 受験資格:実務経験3年以上

- 合格率:約25%~40%(2020年度)

- キャリアへの影響:建設現場の施工管理の基礎を証明できる

設計・監理業務を行う上で必要な資格と、施工管理業務に必要な資格は明確に区別されます。設計・監理業務では一級建築士が最も重要で、大規模な建築物の設計や工事監理を行う際に不可欠です。一方、施工管理業務では建築施工管理技士が重要で、現場での品質管理や工程管理の責任者として認められます。

若手技術者のキャリアパスとしては、まず2級建築士や2級建築施工管理技士を取得し、その後実務経験を積みながら1級の資格取得を目指すことが一般的です。特に設計志望の場合は、一級建築士の取得が大きな目標となります。

両分野で求められるデジタルスキル

近年、両分野ともデジタル化が急速に進んでおり、CADやBIM/CIMなどのデジタルツールの習得が必須となっています。

CADは2次元の図面作成から3次元モデリングまで幅広く活用され、特にAutoCADやVectorworksなどが一般的です。BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、建設プロジェクトの計画から維持管理までを一元的に管理するツールとして注目されています。

さらに、AI(人工知能)や機械学習の技術も徐々に導入されつつあり、例えば構造最適化や環境シミュレーションなどの分野で活用が始まっています。これらの最新技術にも注目し、継続的に学習していくことが重要です。

教育と学習の違い

土木と建築の分野では、大学や専門学校でのカリキュラム、実務で必要な専門知識、そして継続的な学習・研修の特徴に違いがあります。

ここでは、それぞれの分野における教育と学習の特徴を詳しく見ていきましょう。

大学・専門学校でのカリキュラムの違い

土木工学科では、構造力学、水理学、地盤工学などの工学基礎科目を中心に学びます。

一方、建築学科では、建築設計、建築史、構造力学に加え、環境工学や設備設計なども重要な科目となります。

実務で必要な専門知識の違い

土木分野では、地形や地質、気象条件など自然環境への理解が特に重要です。また、公共事業が多いため、関連法規や行政手続きについての知識も必須です。

建築分野では、建築基準法や消防法などの法規制に加え、意匠設計や設備設計など、建物の機能性と快適性に関わる幅広い知識が求められます。

継続的な学習・研修の特徴

両分野とも技術革新が速く、継続的な学習が必要です。

土木分野では、新工法や環境配慮型の技術、ICT施工などの最新技術に関する研修が定期的に実施されます。

建築分野では、新しい建材や工法、環境技術、デジタル設計ツールなどの習得が求められ、各種セミナーや講習会が開催されています。

適性診断と進路選択

土木と建築、どちらの道に進むべきか迷っている方も多いでしょう。ここでは、各分野に求められる適性について詳しく解説します。

土木向きの素質と適性

土木分野では、広域的な視点で物事を捉える能力が重要です。

地形や気候などの自然条件を理解し、それらと調和した計画を立案する必要があります。また、公共性の高いプロジェクトが多いため、社会貢献への意識や責任感も求められます。数値計算や物理的な現象の理解力も必要不可欠です。

建築向きの素質と適性

建築分野では、空間を立体的に捉える能力やデザインセンスが重要視されます。

クライアントの要望を理解し、それを具体的な形にする創造力も必要です。また、建物の機能性と美観のバランスを考える柔軟な思考力や、細部まで配慮できる緻密さも求められます。

選択のための自己分析ポイント

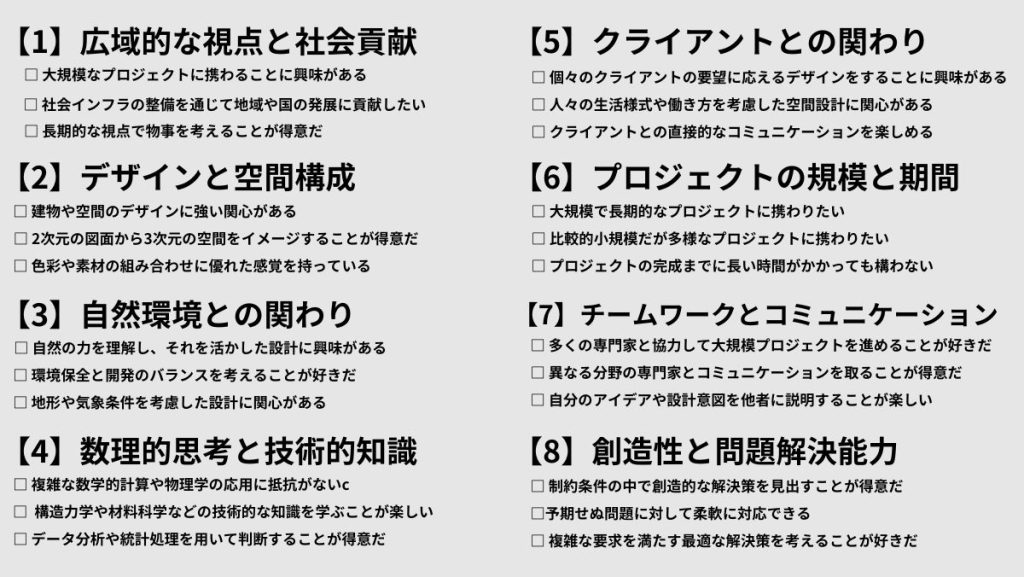

土木と建築の分野を選択する際の自己分析ポイントをチェックリスト形式でまとめました。

各項目について、自分にどの程度当てはまるかを5段階(1:全く当てはまらない ~ 5:非常に当てはまる)で評価してみましょう。

このチェックリストを通じて、自分の興味や適性をより明確に把握することができます。例えば、1, 3, 4, 6の項目で高いスコアが出た場合は土木分野に、2, 5, 7, 8の項目で高いスコアが出た場合は建築分野に向いている可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、これはあくまで一つの指標であり、最終的な進路選択は、実際の業務内容や将来のキャリアパス、就職市場の動向なども考慮して総合的に判断することが重要です。また、インターンシップや現場見学会などへの参加もおすすめです。

キャリアパスと将来展望

土木と建築の分野では、それぞれ特徴的なキャリアパスが存在し、グローバル展開の機会も増えています。

ここでは、土木分野のキャリアパス、建築分野のキャリアパス、そして両分野のグローバル展開機会について詳しく見ていきましょう。

土木分野のキャリアパス

土木分野では、通常、新卒入社後2~3年は現場での実務経験を積みます。その後、施工管理や設計部門などに配属され、専門性を高めていきます。

10年程度の経験を積むと、現場所長や設計主任などの中堅職に就き、さらに経験を重ねることで、工事部長や技術部長などの管理職へとステップアップしていきます。

建築分野のキャリアパス

建築分野では、設計事務所、ゼネコン、ハウスメーカーなど、就職先によってキャリアパスが異なります。

設計事務所では、入社後数年は先輩建築士の下で実務経験を積み、一級建築士の資格取得後に独立したプロジェクトを任されるようになります。

ゼネコンでは、現場監督として施工管理の経験を積んだ後、工事長や現場所長として大規模プロジェクトを統括する立場へと進んでいきます。

両分野のグローバル展開機会

近年、両分野とも海外展開の機会が増加しています。

土木分野では、新興国でのインフラ整備プロジェクトや、先進国での環境配慮型インフラの建設など、国際的なプロジェクトが増加しています。

建築分野では、グローバル企業の拠点整備や、環境配慮型建築の設計など、世界規模でのプロジェクトが展開されています。

働き方と待遇の実態

建設業界の働き方と待遇は、2024年の働き方改革関連法の完全適用を受けて大きく変化しつつあります。

ここでは、年収レンジと昇進モデル、ワークライフバランスの特徴、そして働き方改革の現状について詳しく見ていきましょう。

年収レンジと昇進モデル

建設業界の年収は、職種や経験年数、企業規模によって大きく異なります。例えば、大手ゼネコンの大成建設では、有価証券報告書で平均年収が公開されています。それを元にした年収データと昇進モデルは以下の通りです。

| グレード | 年次 | 年収レンジ |

| 役職なし | 1-7年目 | 500-900万円 |

| 主任 | 8-11年目 | 900-1,000万円 |

| 課長代理 | 11-15年目 | 1,100-1,300万円 |

| 課長 | 評価次第 | 1,300-1,400万円 |

| 次長 | 評価次第 | 1,400-1,500万円 |

| 部長 | 評価次第 | 1,500万円以上 |

昇進モデルについては、一般的に「役職なし」→「主任」→「課長代理」→「課長」→「次長」→「部長」という順で昇進していきます。昇進には、必要な年数や実績に加え、資格取得が重要な要素となります。例えば、一級建築士や技術士などの高度な資格を取得することで、キャリアアップの可能性が広がります。

ワークライフバランスの特徴

建設業界のワークライフバランスは、長時間労働や休日出勤が多いという課題を抱えていましたが、働き方改革の推進により改善が進んでいます。

- 労働時間:

2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、原則として月45時間以内、年360時間以内となりました。特別な事情がある場合でも、月100時間未満、年720時間以内に収める必要があります。 - 週休二日制の導入:

国土交通省の「建設業働き方改革加速化プログラム」により、週休二日制の導入が推進されています。公共工事における週休二日工事の実施団体・件数の拡大や、民間工事でのモデル工事の試行が行われています。 - 有給休暇取得:

年5日以上の有給休暇取得が義務化されました。 - 育児・介護との両立:

育児休業や介護休業の取得促進、短時間勤務制度の導入など、ワークライフバランスを重視した制度の整備が進んでいます。

業界動向と法規制

土木・建築業界は、社会インフラの整備や都市開発において重要な役割を果たしています。近年、技術革新やデジタル化の進展、環境問題への対応など、業界を取り巻く環境が大きく変化しています。

土木業界の最新トレンド

土木業界では、ICTを活用したi-Constructionやデジタルツインの導入が進んでいます。また、気候変動に対応した防災・減災対策や、老朽化したインフラの維持管理・更新も重要なテーマです。

AIやドローンを活用した点検・診断技術の開発も進められています。

建築業界の最新トレンド

建築業界では、脱炭素化に向けたZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の普及や、木造建築の高層化技術の開発が進んでいます。また、IoTやAIを活用したスマートビルディングの実現や、withコロナ時代に対応した換気・空調システムの開発も注目されています。

法規制の違い

両分野とも建設業法の規制を受けますが、建築分野ではさらに建築基準法や消防法などの規制が加わります。

土木分野では、河川法や道路法など、インフラ整備に関する法規制が重要になります。

近年は、環境アセスメントや景観法など、環境や景観に関する規制も強化されています。

プロジェクト事例で見る連携

土木と建築の分野は、大規模プロジェクトや複合的な開発において密接に連携しています。

ここでは、両分野の専門家がどのように協力してプロジェクトを進めているか見ていきましょう。

大規模開発での協働事例

再開発プロジェクトなどでは、土木と建築の専門家が密接に連携します。例えば東京駅周辺の大規模再開発プロジェクトはそれぞれが以下の役割を担っています。

土木分野の役割

- インフラ整備:地下通路、高速バスターミナル、地下鉄との接続など、交通インフラの整備

- 地盤工事:超高層ビルを支える基礎工事や地盤改良

- 公共空間の整備:歩行者ネットワークの構築、広場の造成など

- 防災機能の強化:耐震性の向上、帰宅困難者対策施設の整備

建築分野の役割

- 超高層ビルの設計・建設:オフィス、商業施設、ホテルなどの複合施設の設計と建設

- 内装設計:各施設の機能に応じた内部空間の設計

- 環境配慮型設計:省エネルギー技術の導入、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)の実現

- 景観設計:東京駅周辺の景観と調和した外観デザイン

災害対策プロジェクトでの連携

地震や水害などの災害対策では、土木と建築の知見を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。

たとえば東日本大震災では、東北地方整備局が地元の土木・建築業者と連携し、緊急輸送道路の確保や仙台空港周辺の津波浸水エリアにおける対策を実施しました。また、能登半島地震では国土交通省は、日本建築学会と連携し、住宅・建築物の耐震化推進のための詳細調査や有識者委員会での検討等を行っています。

災害対策プロジェクトでは、土木分野はインフラ整備、地盤・地形の分析、緊急輸送路の確保、河川管理、土砂災害対策などが役割。建築分野は建築物の耐震設計、避難施設の計画、都市計画、建物の耐水化、復興住宅の設計を担当します。

スマートシティ開発での役割分担

豊洲スマートシティプロジェクトは、土木分野と建築分野が密接に連携した代表的な事例です。

土木分野は、スマートシティの基盤となるインフラの整備において重要な役割を果たしています。

具体的には、交通計画や上下水道、エネルギー供給、情報通信ネットワークの構築などが挙げられます。これらのインフラは、都市の持続可能な発展を支えるために不可欠です。

また、建築分野は、スマートシティにおける建物の設計・建設を通じて、快適な居住環境の提供や省エネルギー化、災害への備えを実現します。

さらに、建物のICT化を進めることで、スマートビルディングの実現を目指し、地域全体のデジタル化を推進。持続可能な都市づくりが進められます。

土木・建築のプロフェッショナルへ!実務で差がつくCADスキルを習得

CADは現代の建設業界において不可欠なツールです。

2次元の図面作成から3次元モデリングまで、幅広い用途で活用されています。特に近年は、BIM/CIMの普及に伴い、より高度なCADスキルが求められています。

実務では、AutoCAD、VectorWorks、JW_CADなどのソフトウェアが主に使用されており、これらの操作スキルを習得することで業務効率が大きく向上します。

土木・建築に関わるCADオペレーターの派遣・転職はアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

CADオペレーター、BIMオペレーターとしてのスキルを磨くことで、将来的には土木施工管理技士や建築施工管理技士を目指す道もあります。これは、図面作成や設計支援を通じて得られる詳細な技術知識が、施工現場での管理業務に直結するからです。

逆に、施工管理技士として実務経験を積んだ後、自分の知識と経験を活かしてCADオペレーターに転じるケースもあります。

この場合、施工現場の実際の問題点や設計の意図を深く理解しているため、図面の修正や新規設計において、より実践的な視点から貢献できます。

キャリアパスとして双方の職種を行き来することで、専門性を高めることも期待できます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

土木と建築は、それぞれ異なる特徴と役割を持つ建設分野です。

土木は社会インフラの整備を通じて広域的な発展を支え、建築は人々の生活空間を創造することで直接的な価値を提供します。両分野とも、技術革新やデジタル化の波を受けて大きく変化しており、継続的な学習と適応が求められます。

キャリア選択の際は、自身の適性や興味、目指すキャリアパスを考慮しながら、慎重に検討することが重要です。また、働き方改革の進展により、かつての建設業界のイメージは大きく変わりつつあります。デジタル技術の活用や働き方の多様化が進み、より魅力的な業界へと進化を遂げています。

土木・建築分野は今後も社会の発展に不可欠な役割を果たし続けます。持続可能な社会の実現に向けて、両分野の連携はますます重要になっていくでしょう。技術者として、この変革の時代に貢献できることは、大きなやりがいと言えます。

自身の目標や適性を見極めながら、充実したキャリアを築いていくことをお勧めします。また、必要な資格取得やスキルアップを計画的に進め、プロフェッショナルとしての成長を目指しましょう。

▼コチラの記事もおすすめ