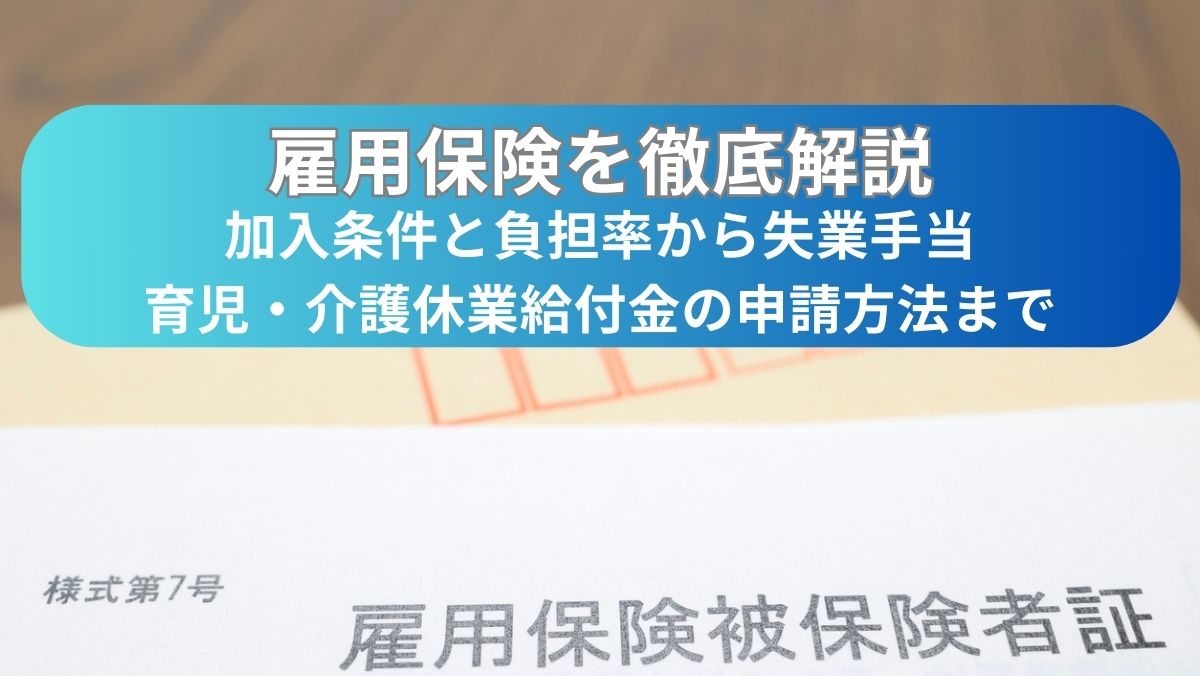

雇用保険は、失業時の生活支援だけでなく、再就職支援や育児・介護休業中の経済的サポートを提供する重要な制度です。

この記事では、雇用保険の加入条件や失業給付金の受給方法、育児・介護休業給付金などについて、具体的な手続きや注意点を解説します。雇用保険料の計算方法や特例措置についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

雇用保険とは?その目的と役割

雇用保険とは、労働者が失業した際に生活を支えるだけでなく、再就職支援や職業訓練、さらには育児や介護休業中の生活費を補助する社会保険制度です。

具体的には、失業給付により生活基盤を維持しつつ、次の職を探すための時間とサポートを提供するものです。労働者が再就職活動を行う際の強力な後押しとなり、職業訓練やスキルアップを促進するための給付もあるため、雇用環境の安定化にも貢献しています。

雇用保険の加入条件と適用対象者

まずは、雇用保険加入のための条件や対象者についてみてみましょう。

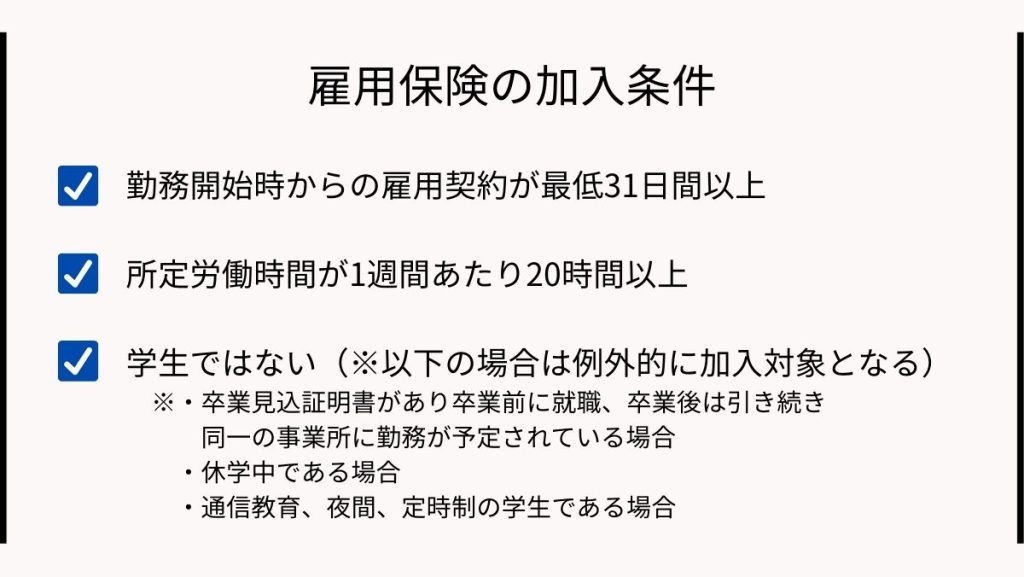

労働時間・契約期間の要件と加入義務

雇用保険加入のためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。具体的には、勤務開始時からの雇用契約が1ヵ月以上、週所定労働時間が20時間以上といった一定の契約期間や勤務時間が求められます。

学生は基本的には加入対象外ですが、特定の条件を満たした場合は加入が求められるケースもあります。

学生・アルバイト・派遣社員の適用可否

学生は原則として雇用保険の加入対象外ですが、夜間学生や通信制の学生は加入対象となります。また、昼間学生であっても休学中の場合や、卒業見込みで卒業後も同じ職場で働き続ける予定の場合は雇用保険の加入対象となります。

さらに、アルバイトやパートタイム労働者も、所定労働時間が20時間以上あれば、雇用保険に加入する義務があります。派遣社員に関しては、派遣元企業が雇用保険加入手続きを行います。

特例措置とその活用方法

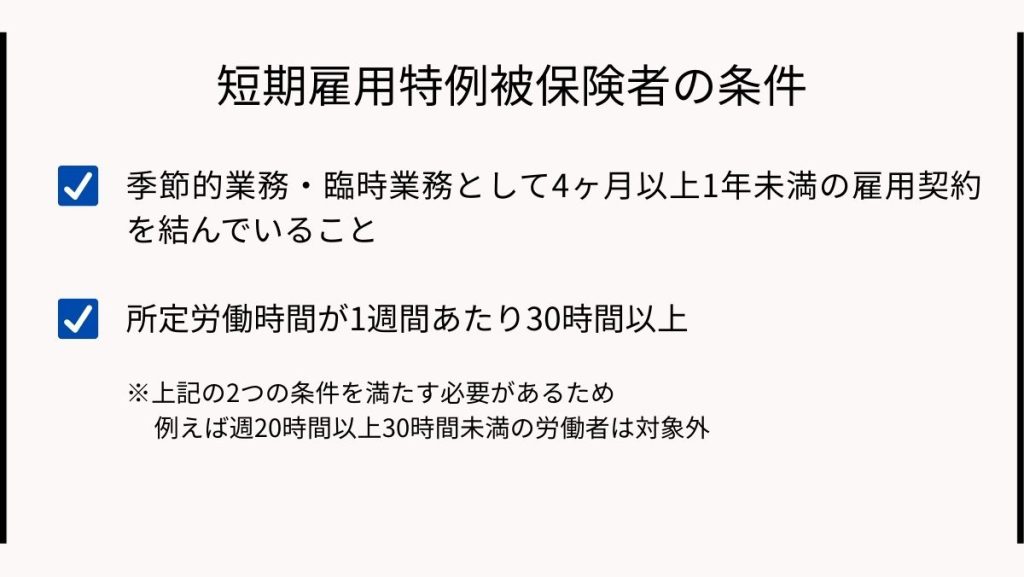

雇用保険の「短期雇用特例被保険者」という制度は、通常の雇用保険加入条件(31日以上の雇用見込み、週20時間以上の労働)を満たさない短期雇用の労働者でも特定の条件を満たせば加入できる特例です。

主に「季節的業務」や「臨時的業務」に従事する人を想定しており、全ての短期契約社員やパートタイム労働者が対象になるわけではありません。

雇用保険の加入・喪失手続き

事業主は、従業員との雇用契約が結ばれた段階で雇用保険への加入手続きをし、退職時には喪失届を提出する必要があります。

入社時の手続きと雇用保険被保険者資格取得届

新たに雇用保険に加入する際は「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業主が公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

もし、この手続きが遅れると給付手続きに影響が出る場合があるため、迅速な処理が推奨されます。

雇用保険被保険者証の発行と管理

雇用保険に加入すると「雇用保険被保険者証」が発行されます。この証書には、被保険者番号や氏名、加入日などの基本的な情報が記載されています。

転職時に雇用保険を引き継ぐ際や失業手当を申請する際には、この証書があるとスムーズに手続きできるため、しっかり管理しておきましょう。もし雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合でもハローワークで再発行手続きが可能です。

退職時の手続き:喪失届の提出方法

退職後は、事業主が退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出する必要があります。これにより離職票が発行され、労働者は事業主を介して受け取った離職票を持ってハローワークで失業手当を申請します。

離職票には退職理由(自己都合、会社都合など)が記載されており、これが失業手当の支給期間や待機期間に影響を与えます。

パート・短期契約者の加入基準と手続き

雇用保険は健康保険・厚生年金保険・介護保険などの社会保険に比べ加入条件が広く、パートタイムや短期契約社員でも、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入が可能です。これにより、失業手当や育児・介護休業給付金を受け取ることができます。

事業主が「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出し、加入手続きがされます。

失業給付の受給条件と申請手続き

ここからは、失業給付を受ける際の条件や手続きの流れについてご紹介します。

退職後に必要な要件と受給資格

以下の条件を全て満たした失業の状態にある場合、失業給付の申請ができます。

- 積極的に就職したいという意思がある

- 健康や生活環境においていつでも就職できる状態である

- 積極的に求職しているにもかかわらず失業状態である

また、失業給付を受けるには、雇用保険加入期間にも条件があるので注意が必要です。正当な理由がない自己都合退職なら離職日以前の2年間に12ヵ月以上、会社都合退職なら離職日以前の1年間に6ヵ月以上の雇用保険加入期間が必要です。

申請には離職票が必須で、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類も提示します。

受給期間と延長条件

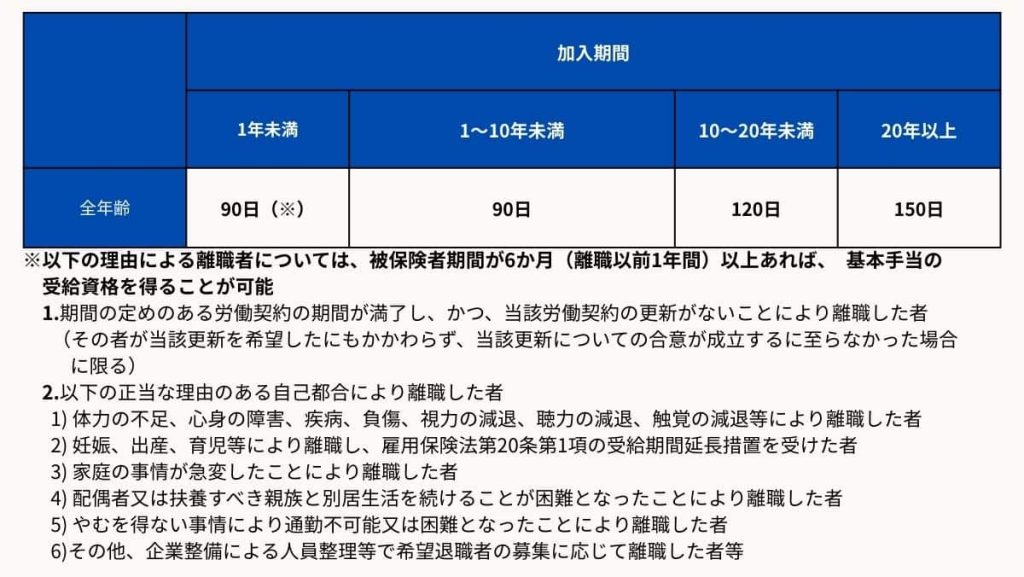

失業給付の受給期間は、離職理由および勤続年数(雇用保険加入期間)により決まります。例えば、正当な理由のない自己都合退職で加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。

ただし、正当な理由のない自己都合による退職の場合は給付制限が設けられ、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1〜3ヵ月間は手当の受給ができません。

また、倒産や解雇による離職、労働契約期間が満了し、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず合意が得られず離職となったなど、会社都合の離職については基本手当の所定給付日数が正当な理由のない自己都合退職より広く設定されています。

◆一般の受給資格者(定年、自己都合退職など)の基本手当所定給付日数◆

◆特定受給資格者および一部の特定理由離職者の基本手当の所定給付日数◆

補足

- 特定受給者:倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者

- 一部の特定理由離職者:特定受給資格者以外で、有期雇用で契約更新されなかったその他やむを得ない理由により離職となった者

◆就職困難者(障碍者など)の基本手当の所定給付日数◆

出典:ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

病気やけが、家族の介護、妊娠・出産・育児などの理由で、離職日の翌日から1年以内に30日以上働けない場合、受給期間の延長申請ができます。延長は受給期間1年+最大3年までで、働ける状態になってから受給手続きが可能です。

資格取得に向けた教育訓練も

失業給付を受ける際、教育訓練給付金制度を利用し資格取得に向けて学ぶための支援もあります。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に受講費用の一部が支給されるものです。これにより、失業中でも新しいスキルを習得し再就職のチャンスを広げることができます。

専門実践教育訓練の受講は初回2年、2回目以降3年以上の雇用保険加入期間と、喪失日から1年以内の受講開始が必要です(特例で最大4年まで延長可能)。また、一般教育訓練の受講は初回1年以上、2回目以降3年以上の加入が条件となります。

さらに、失業手当の給付制限期間であっても、リスキリング(スキルの再取得・更新)のために教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除される場合があります。詳細はハローワークにご確認ください。

▼あわせて読みたい

失業手当の金額と計算方法

失業給付の金額がどのようにして決まるのかを事前に知っておくと、給付金額を増やせることがあります。

基本手当の計算式と影響要素

出典:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/content/001281480.pdf

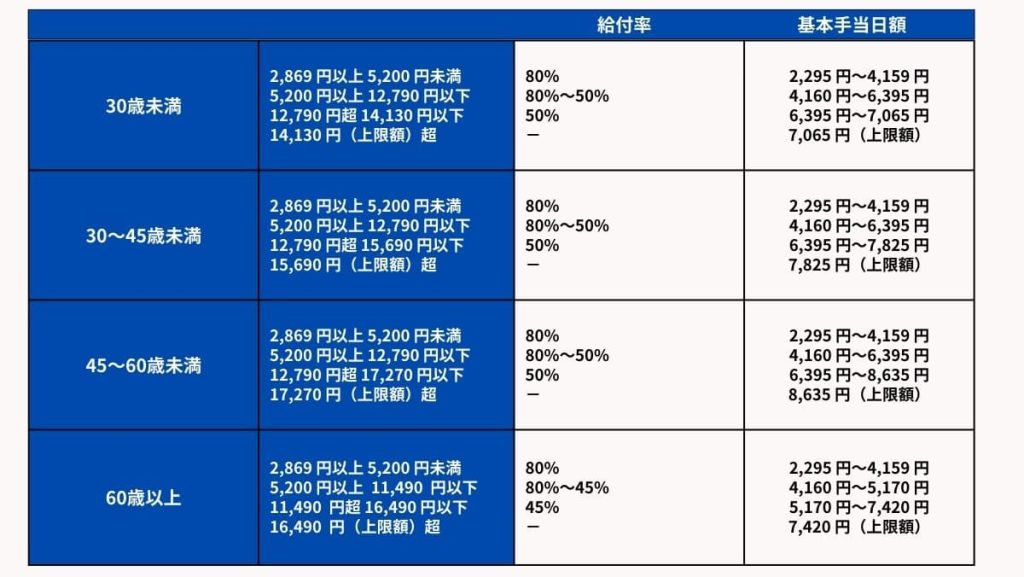

失業手当は賃金日額×給付率で計算されます。賃金日額は退職前6ヵ月の給与から算出し、給付率は年齢と賃金で決まります。この賃金には残業代・各種手当は含まれますが、ボーナスは含まれません。

給付率は厚生労働省が公表している賃金日額に応じたテーブルに基づき、賃金日額が低いほど高く、高いほど低くなります。

計算例

離職時年齢が35歳、退職前6ヵ月の給与総額が120万円の場合

120万円÷180=約6,667円

給付率:80~50%→約75%(テーブルに基づく推定)

基本手当日額:6,667円 × 0.75 = 約5,000円

また、基本手当日額には上限と下限が設けられており、上限額は年齢区分ごとに定められています。下限額は、年齢に関係なく2,295円です。

手当金額を増やすポイント

失業給付の金額を増やすには、退職前6ヵ月に給料を増やすのが有効です。残業や休日出勤で総額が上がれば日額賃金と給付額もアップします。具体的には、退職日を調整して繁忙期を直前の6ヵ月に含めると残業が増えるといった方法があります。

ただし、残業は業務次第で上限もあるため、無理なく計画することが大切です。

さらに、失業給付基本手当の支給日数が残った状態で就職した場合、一定の条件に該当すれば以下のような就職促進給付が受けられる制度もあるので、チェックしておきましょう。

- 再就職手当:失業手当の受給中に早期に再就職した場合、残りの給付日数の60~70%を一時金として支給(7日の待期期間後に就職し1年以上の雇用見込みなどが必要)

- 就業手当:再就職先がパートや短期雇用など常用雇用でない場合、基本手当の30%相当を支給(所定給付日数の3分の1以上残すなどの条件あり)

- 常用就職支度手当:障害者や高齢者など再就職が困難なが常用雇用に就いた場合、支給(給付額は状況により異なる)

育児・介護休業給付金の条件と支給額

育児や介護による休業給付金についてご紹介します。

育児休業給付金の受給要件と支給額

育児休業給付金は育児休業中の経済支援です。育児休業開始時点で雇用保険に加入しており、かつ休業前2年間に12ヵ月以上の加入期間が必要となります。

支給額は休業開始から180日間が賃金の67%、以降50%で計算します。例えば、月収20万円なら、開始から180日間は日額約4,470円、以降、約3,330円となります。

介護休業給付金の受給要件と支給額

介護休業給付金は家族介護時の支援です。対象は配偶者、親、子などの近親者で、2週間以上の常時介護が必要な状態と判断された場合に適用できます。

受給要件は、介護休業開始日の前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(休業開始前日から1ヵ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1ヵ月とする)あったこととなります。

支給額は、休業開始時賃金日額(介護休業開始前6ヵ月間の総支給額を180で割った額)×支給日数(原則30日)×67%で計算されます。例えば、月額30万円程度の場合、支給額は月額20,1万円程度となります。

雇用保険料の仕組みと計算方法

雇用保険料は労働者と事業主がそれぞれ負担します。

雇用保険料率と労使負担割合(令和7年度/2025年度)

令和7年度(2025年度)の場合、主な雇用保険料率は以下の通りです。

- 一般の事業: 全体1.45%(労使折半で0.55%ずつ、事業主のみ0.35%)

- 農林水産・清酒製造業: 全体1.65%(労使折半で0.65%ずつ、事業主のみ0.35%)

- 建設業: 全体1.75%(労使折半で0.65%ずつ、事業主のみ0.45%)

失業給付などの保険料率については労使折半となり、雇用保険二事業(失業予防、雇用機会増大、労働者の能力開発・向上その他の労働者の福祉の増進などをはかる事業)の保険料については事業主のみが負担します。

給与からの控除例

雇用保険料は、労働者と事業主がそれぞれ負担する形で給与から控除されます。2025年時点では、労働者負担分の保険料率は0.55%となっており、賃金総額にこの率を乗じて算出されます。

計算例

賃金総額:255,935円

保険料率:0.55%

控除額:255,935円 × 0.55%=1,407.67円

実際の給与明細では端数処理が行われ、源泉控除なら50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ(現金支給なら50銭未満は切り捨て、50銭は切り上げ)とされるため、最終的な控除額は1,408円となります。

給与変動や保険料率変更への対応

給与の昇給・降給や年度途中の雇用保険料率変更は、労働者と企業に影響を与えます。適切に対応するには以下の点を押さえておくことが重要です。

- 給与が増減すれば雇用保険料も変動するため、企業は最新の保険料率を適用し正確に計算する

- 賃金締日で適用時期を判断するため、賃金締日が改定日以降なら、その月の給与から新料率を適用する

- 給与計算システムへ新料率を速やかに反映し、正確な控除額を算出する

- 手取り額に影響するため、従業員に変更内容と適用時期を事前に通知する

短期契約・派遣社員の雇用保険適用

短期の雇用契約や派遣社員の場合についてみてみましょう。

適用される契約形態と条件

雇用契約期間が31日以上、かつ週所定労働時間が20時間以上であれば、短期契約者や派遣社員であっても雇用保険に加入します。

雇用契約に更新の可能性があり31日未満での雇止めが明示されていない場合や、過去に同様の契約で31日以上の雇用実績がある場合も雇用保険の加入対象に含まれます。

派遣社員の加入実態と注意点

派遣社員は以下の条件を満たせば社会保険の加入対象となります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上

- 2ヵ月以上の雇用が見込まれる

- 月額の賃金が88,000円以上

- 会社の従業員数が51人以上

いずれも派遣元が手続きを行いますが、これらの保険に加入しているかどうかは自身で確認することも重要です。

もし、加入条件を満たしていながら未加入の場合、派遣元に確認し速やかに加入手続きを行う必要があります。

雇用保険の不正受給とその対策

虚偽申告や隠れ就労で失業手当を不正に受け取る行為を不正受給といいます。

不正受給の事例と予防策

具体的な不正受給の事例としては、以下のようなものがあります。

- 求職活動をしていないのに申告する

- アルバイトや内職、個人事業を隠す

- 実際には働いていながら失業状態と偽る

これらが発覚した場合は、支給停止、手当返還のペナルティが与えられ、悪質なケースでは、不正に受給した額の最高2倍の金額の納付命令が下ります。

就業状況や収入の変動があれば速やかにハローワークに報告し、正確な情報を提供することが求められます。誠実に報告し、積極的に就職活動を行うことが、不正受給を防ぐための最も効果的な方法です。

ハローワークでの相談と手続き

不正受給が疑われる場合、まず最寄りのハローワークに相談することが重要です。ハローワークでは、相談窓口を設けており、匿名での通報も受け付けています。 相談内容に基づき、ハローワーク職員が聞き取りや書類確認などの調査をします。

企業や個人が取るべき対策として、雇用保険の適切な手続きと正確な報告を心がけ、不正受給を防ぐ意識を持つことが求められます。

CADのお仕事探しならアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

10日間でCADを取得するならCADビギ

アットキャドが提供する「CADビギ」は、未経験者でも安心してCADを学べる無料の研修サービスで、AutoCADのソフトの使い方を習得したい方におすすめです。

実務経験豊富な講師が10日間で基礎から丁寧に指導し、建築基礎やCAD作図法を習得できます。卒業生は多くの分野で活躍しており、同期や先輩とのサポート体制も充実しています。

研修中にアットキャドから就業先を紹介してくれる点や、就業先の要望があればそれに合わせて研修ができるため、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す方に最適です。受講者からは、効率的な学びと実務での即戦力化が高く評価されています。

これからCADスキルを身につけたい方は、「CADビギ」で新たな一歩を踏み出しましょう。

まとめ|雇用保険の制度を理解し、手続きをスムーズに進めよう!

雇用保険は、労働者の生活を支えるための制度として、失業時だけでなく、育児・介護休業中の支援も行っています。加入条件や給付金の受け取りに関する手続き、雇用保険料の計算方法を理解することが重要です。

事業主と労働者は、制度を正しく利用し適切に申請を行うことで必要な支援を確実に受けることができます。また、不正受給を避けるために、正確な情報提供と適切な報告を心がけましょう。

※情報は2025年4月時点のものです。

▼コチラの記事もおすすめ