建築図面は、建物の設計や施工、管理に欠かせない重要な資料です。平面図、立面図といった図面の種類だけでなく、それぞれがいつ・誰のために・どのように使われるのかを正しく理解することが、建築プロジェクトの成功につながります。

この記事では、建築図面の基本から見方・作成方法・法的要件までをわかりやすく解説します。初心者の方はもちろん、実務で図面を扱う方にも役立つ内容ですのでぜひご一読ください。

目次

建築図面とは?

建築図面がどんな役割を果たすのか、まずはその基本から整理してみましょう。

建築図面が果たす基本的な役割

建築図面は、建物を計画・設計・施工・管理するうえで欠かせない資料です。

たとえば、家の間取りを紙に描いたスケッチが専門的で正確な図面として仕上がることで、関係者全員が同じ完成イメージを共有できるようになります。

このように、建築図面は建築に関わる人々の共通言語となり、意思疎通をスムーズにする役割を担っています。

建築プロジェクトにおける活用場面

建築図面は、建築の各段階で次のように活用されています。

- 基本設計段階:施主との合意形成や役所との事前相談の資料として使用

- 実施設計段階:建築確認申請の提出や、施工会社による見積もりの根拠として活用

- 施工段階:職人が作業内容を把握するための指示図として使用し、施工精度を支える

- 竣工後:建物完成後の維持管理やトラブル対応、将来的な改修工事の資料として活用

このように、建築図面は建物のライフサイクル全体を通じて重要な役割を担っています。

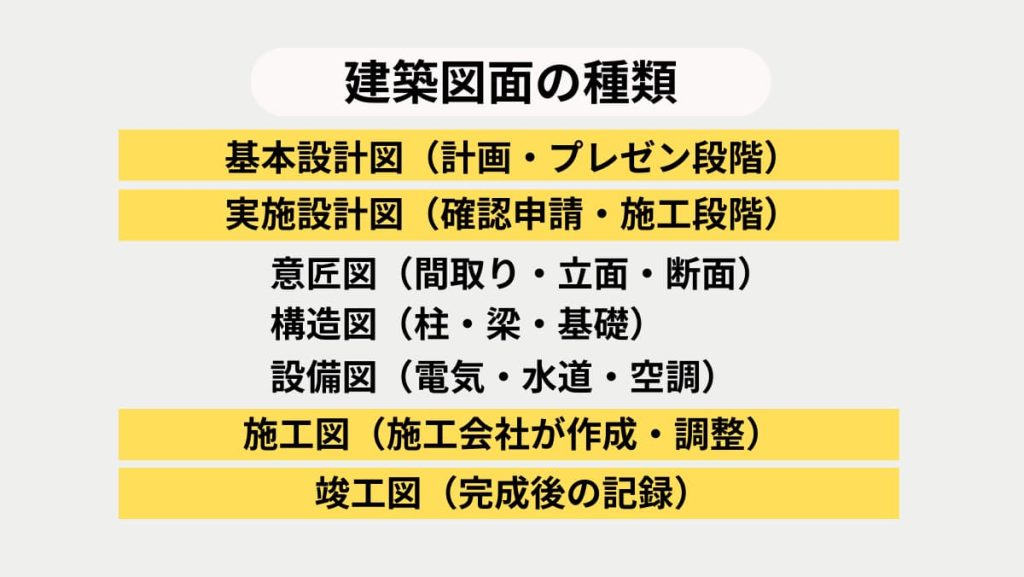

建築図面の種類と特徴

建築図面には、平面図や立面図、施工図、竣工図など、設計から施工、維持管理までの工程に応じたさまざまな種類があります。

それぞれの図面には異なる役割があり、使われるタイミングや目的を正しく理解することが、スムーズな建築プロジェクトの進行に欠かせません。この章では、各図面の特徴や用途を整理してご紹介します。

基本設計図(計画・プレゼン段階)

基本設計図は、建物の構想や外観、配置などを簡潔に示した初期段階の図面です。施主の要望や敷地条件、法規制との整合性を確認するために使用され、必要に応じてパースや模型と併用されます。

また、打ち合わせやプレゼンテーションの場で、完成イメージを関係者と共有するための資料としても活躍します。

図面の内容はあくまで概要であり、細かな仕様や寸法よりも、全体像と計画の方向性を伝えることを目的としています。

実施設計図(確認申請・施工段階)

実施設計図は、基本設計をもとに建物を実際に建てるための詳細な図面です。

建築確認申請や施工業者による見積もり、現場での施工準備など、実務のあらゆる場面で活用されます。図面の内容は高い精度が求められ、法規制や構造的な安全性も配慮しなくてはなりません。

実施設計図は意匠図・構造図・設備図の3分野で構成され、それぞれの専門領域ごとに必要な情報を網羅しています。

1. 意匠図(間取り・立面・断面)

建物の外観や内部構成を示す図面で、平面図・立面図・断面図・仕上表などを含みます。デザインやレイアウトを視覚的に伝えるため、設計意図を共有する基礎資料となります。

2. 構造図(柱・梁・基礎)

構造部材の配置・寸法・材質を示し、耐震性や強度に関する情報をまとめた図面です。鉄筋・鉄骨・コンクリートの仕様も記載され、構造計算と整合性を取るために高い精度が求められます。

3. 設備図(電気・水道・空調)

配管・配線のルートや機器の配置を示し、給排水・空調・電気など複数の系統に分かれて構成される図面です。各設備が建物内でどのように連携し機能するかを明確にする役割を持ちます。

施工図(施工会社が作成・調整)

施工図は、実施設計図をもとに施工会社が現場の状況や工法に合わせて詳細に調整した図面です。

納まりや寸法、施工手順などが具体的に記載されており、職人への作業指示書として使用されます。サッシや家具、配管経路などの製作図も含まれ、情報が正確に反映されていることが求められます。

施工図の精度は、現場での作業効率や仕上がりの品質に直結する重要な資料といえます。

竣工図(完成後の記録)

竣工図は、施工後に完成した状態を正確に反映した図面です。施工内容に基づいて修正されており、図面と現場の差異をなくした状態で記録されます。

配管や配線、設備機器の配置などが明記されるので、維持管理や将来的な改修工事、保守点検、トラブル対応の際に欠かせない資料です。そのため、正確かつ見やすく作成されることが求められます。

このように、建築図面には多様な種類があり、プロジェクトの段階や現場の状況に合わせて使い分けられています。

建築図面の基本的な見方

建築図面を読み取るためには、記号や線の意味、縮尺の考え方など、いくつかの基本ルールを知っておくことが大切です。

これらはJIS(日本産業規格)などの統一基準に沿って定められており、図面の正確な読み取りや業務上の混乱防止に役立ちます。さっそく図面の読み方の基本を見ていきましょう。

図面記号とその意味

建築図面では、扉・窓・トイレ・シンク・電気設備などを簡潔に示すために専用の記号や略号が使用され、これらは建具、設備、方位、寸法、材料など多岐にわたります。

多くの記号はJIS(日本産業規格)に基づいており、ドアの開閉方向や照明、配管などが誰にでも分かるよう統一されています。

ただし、設計者や会社によって独自記号が使われる場合もあるため、図面に添付される凡例を確認し、記号の意味を把握することが重要です。

縮尺と寸法の読み方

建築図面は通常、1/100や1/50といった縮尺で描かれ、これは実際の寸法をどれだけ縮めて表現しているかを示します。たとえば、1/100なら図面上の1cmが実際の1mに相当します。

図面には寸法線や補助線があり、これらを読み解くことで建物の大きさや距離感を正確に把握できます。スケールの使い方に慣れておくことも重要です。

線の種類と表現ルール

建築図面では、情報の種類ごとに異なる線種が使用されます。

たとえば、実線は壁や柱などの見える輪郭、破線は上部構造や隠れた配管など、そして一点鎖線は中心線や基準線を表します。これらの線は、図面を見ただけで情報を瞬時に把握できるよう統一されています。

線の太さは情報の重要度を示すために使い分けられます。主構造は太線、補助要素は細線などで表現され、色よりも線の種類や太さで区別するのが一般的です。

図面の種類や用途によって使われる線のルールが異なることもあるため、使い方に応じて図面を読み分ける意識が重要です。

図面の整合性の確認方法

図面間の整合性を確認することは、設計ミスや施工トラブルを防ぐために不可欠です。

たとえば、「平面図の寸法や壁・窓の位置が、立面図や断面図と一致しているか」「図面の方位が正確で、開口部や設備の位置関係に矛盾がないか」などを照合することが重要です。

さらに、意匠図・構造図・設備図の間で配管や柱が干渉していないかをチェックすることで、現場での修正作業を減らすことができます。

建築図面の作成方法と使用ツール

建築図面は手書きとCADのどちらでも作成可能ですが、現在はほとんどの現場でCADが主流です。この章では、代表的なCADソフトや手書き図面の扱い方、効率化の方法について紹介します。

CADを使った建築図面の作成

建築図面を作成するには、専用のソフト(CAD)を使うのが一般的です。

例を挙げると、AutoCADは業界標準の2D CADで建築・土木・機械設計まで幅広く対応、Jw_cadは住宅や設備系の設計に強く、操作がシンプルで習得しやすい点が特長です。

RevitはBIM(Building Information Modeling)対応の3D CADで、建物の形状だけでなく、構造や設備、スケジュール、コストなどの情報を一元的に管理できる仕組みを備えているため、大規模な設計や施工現場で活用されています。

他にも多くの種類がありますが、CADソフトはそれぞれ得意な分野や使いやすさが異なるため、目的に合ったものを選ぶことが大切です。

▼あわせて読みたい

手書き図面の作成・スキャン・デジタル化

トレーシングペーパーや方眼紙を使って手描きした図面は、スキャナーで読み取ってPDFとして保存するのが一般的です。

たとえば、リフォーム前の古い間取り図を手描きで作成し、スキャンしてデジタル化した後、CADソフトでトレースすれば新しいレイアウトへの修正や再利用がしやすくなります。

このように、紙図面をデジタル化すると図面の共有や保管、編集作業が効率化され、さらにはバックアップや検索、クラウド共有や遠隔確認も可能になります。

図面作成の効率化ツールや外注活用

図面作成の作業を効率よく進めるには、テンプレートや部品パーツ(ドアや家具など)を使うと便利です。よく使う図形をあらかじめ登録しておくことで、毎回最初から描く手間を省け、作業スピードを上げることができます。

また、業務が立て込んでいるときや専門的な知識が必要な場面では、図面作成を外部の専門会社に依頼する方法もあります。

意匠図や施工図の一部を外注すれば社内の負担を減らすことができ、経験豊富なプロが図面を仕上げてくれるため、正確さや品質の面でも安心です。

外注先の例としては、建築設計やCAD制作を専門とする制作会社やBIM対応のアウトソーシング企業などがあり、作図業務の一部から全面的な代行まで柔軟に対応してくれるケースも増えています。

必要に応じて、作図だけでなく納品形式の指定やデータ管理の相談ができる点も大きなメリットです。

建築図面と法的要件

建築図面には、法律や条例に合った内容で作成することが求められます。特に建築確認申請の場面では、図面の内容が厳しくチェックされます。この章では、図面に求められるルールや注意点を解説します。

確認申請に必要な図面と内容

確認申請では、配置図・平面図・立面図・断面図が基本の図面として求められます。これらの図面には、建ぺい率や容積率、建物の高さなどの法的数値を明記しなければなりません。

また、申請先の自治体や審査機関によって求められる記載項目に差があるため、事前に確認することが重要です。

民間確認検査機関での審査基準

民間の確認検査機関では、図面の精度や整合性、見やすさなどが審査の重要ポイントになります。

建築基準法をはじめとする法令に適合しているかどうかを、図面から判断するため、内容を明確かつ正確に記載する必要があります。

不備がある場合は再提出や修正指示が発生するため、初回から丁寧に作成することが求められます。

建築基準法や条例に適合させるためのポイント

用途地域や斜線制限、高さ制限など、建築計画には多くの規制が関係します。図面上には階段や出入口、避難経路など、法規を満たすための構成要素を明確に表すことが必要です。

また、条例や法改正への対応も求められるため、常に最新のルールを把握しておくことが図面の信頼性と精度につながります。

建築図面の実務での使われ方

図面は、設計のときだけでなく、工事現場や建物完成後の管理でも大切に使われます。建築の各段階で、どのように図面が使われるのかを見ていきましょう。

設計・施工フローと図面の関係

建築図面は、プロジェクトの進行に合わせて順を追って作成されていきます。

最初に、建物の構想を示す基本設計図が作られ、施主との合意形成や行政との協議に使われます。次に、法的要件や施工の準備に対応するため、詳細な実施設計図が用意されます。

その後、現場の状況にあわせて施工会社が施工図を作成し、工事の指示書として活用されます。工事が完了すると、実際に完成した内容を記録した竣工図が作成され、建物の管理や将来的な改修に役立てられます。

図面はこのように工程ごとに役割を持ち、プロジェクト全体の情報を一貫して支える存在となっています。

施工現場での図面運用(変更・差し替え)

施工中に設計変更が発生した場合は、指示書の発行や訂正印の押印で対応するのが一般的です。

変更内容を反映した最新版の図面は、関係者間で速やかに共有され、旧版との差し替え履歴を管理することで施工ミスを防ぎます。

特に施工中は、古い図面を使ってしまうリスクがあるため、差し替え履歴の明確な管理が重要です。

最近では、図面管理アプリやクラウドサービスの活用が進み、現場でもリアルタイムで図面を確認・更新できる体制が整いつつあります。

建築図面について理解が深まると、実際に図面を描けるスキルを身につけたいと考える方も多いのではないでしょうか。特にCADを使った図面作成は、建築業界のあらゆる現場で求められる基本スキルのひとつです。

建築基礎やCAD作図法を学ぶならCADビギ

アットキャドが提供する「CADビギ」は、未経験者でも安心してCADを学べる無料の研修サービスで、AutoCADのソフトの使い方を習得したい方におすすめです。

実務経験豊富な講師が10日間で基礎から丁寧に指導し、建築基礎やCAD作図法を習得できます。卒業生は多くの分野で活躍しており、同期や先輩とのサポート体制も充実しています。

研修中にアットキャドから就業先を紹介してくれる点や、就業先の要望があればそれに合わせて研修ができるため、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す方に最適です。受講者からは、効率的な学びと実務での即戦力化が高く評価されています。

これからCADスキルを身につけたい方は、「CADビギ」で新たな一歩を踏み出しましょう。

CADのスキルを役立てられる派遣・転職はアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:建築図面を正しく理解してプロジェクトに活かそう

建築図面は、建物づくりを支える設計とコミュニケーションの要となるツールです。種類や役割、読み方、作成方法、法的なルールまで理解を深めることで、設計から施工、管理までの流れがより明確に見えてくるでしょう。

専門的なイメージがあるかもしれませんが、基本から学べば初心者の方でも無理なく理解できます。また、経験者の方にとっても、図面の見直しや新しい手法の確認は、実務力の向上や情報共有の円滑化につながります。

この記事が図面の世界への入り口となり、建築に関わる第一歩として役立てば幸いです。

▼コチラの記事もおすすめ