二級土木施工管理技士は、建設業界でのキャリアアップを目指す方にとって重要な資格です。

この資格を取得することで、施工計画や現場管理の責任者として働けるだけでなく、業界内での信頼性を高め、収入アップや転職のチャンスも広がります。

本記事では、二級土木施工管理技士検定試験の難易度や対策方法、資格取得後のキャリアパスについて詳しく解説します。

これから橋、ダム、トンネル、高架道路などの土木業界で活躍したい方は、ぜひご一読下さい。

目次

二級土木施工管理技士とは?

二級土木施工管理技士は、土木工事の現場運営において重要な役割を果たしています。

施工計画の作成から始まり、工事の進行を管理する工程管理、完成物の品質を確保する品質管理、そして作業員や周辺環境の安全を守る安全管理を含む広範な業務を担当します。

詳しくご紹介しましょう。

業界で果たす重要な役割

近年、インフラ構造物の老朽化や災害復旧工事が増加していることに伴い、土木施工管理技士の需要は高まっています。土木施工管理技士は建設業者の営業所における「専任技術者」や工事現場における「主任技術者」として、企業に不可欠の存在です。

また、労働者の高齢化、若年層の減少といった人材不足が深刻で、若手技術者の育成が急務とされています。

土木施工管理技士の業務は、工程管理、原価管理、品質管理、安全管理といった四大管理はもちろん、工事の説明や情報共有といった周辺住民への配慮、役所への各種手続きなど、施工現場以外でも多岐にわたります。

さらに工事に必要な用地の確保や、地元の利害関係者との交渉などを行うこともあります。

技術的な施工管理だけでなく、プロジェクトの円滑な進行と地域社会との良好な関係維持に不可欠な重要なポジションゆえに、業界にとってニーズの高い資格であるといえるでしょう。

資格取得のメリット

二級土木施工管理技士の資格を取得することには以下のようなメリットがあります。

- 責任あるポジションに就きやすい…施工管理の専門知識を持つことにより、現場監督やプロジェクトマネージャーといった、より責任のある役割を担う機会が増えます。

- 昇進や昇給の可能性が高まる…土木工事の管理が重要視される企業では、資格取得者はキャリアアップの候補者として評価されます。

- 資格手当が支給される場合が多い…多くの企業では、専門的な資格を取得した従業員に対して、資格手当という形で追加の報酬を提供します。

- 転職活動でのアピールポイントになる…二級土木施工管理技士の資格は、建設業界における専門性を証明するため、求職者としての競争力を高めます。

これらのメリットにより、二級土木施工管理技士の資格は、キャリア形成や生活向上に大いに寄与する可能性があるといえるでしょう。

一級資格へのステップアップも

監理技術者として、土木工事のあらゆる側面を統括し、プロジェクト全体の質と安全を確保できる一級土木施工管理技士。ゆくゆくは一級へのステップアップを目指す方は、まずは二級の資格を取得することが最も効率的です。

一級土木施工管理技士の第二次検定を受験するためには、一級の第一次検定に合格した後、5年以上の実務経験が必要となります。

しかし、先に二級の資格に合格しておくことで、実務経験の計算が二級合格後から開始されるため、一級資格への道筋が比較的スムーズになります。

さらに、二級の資格取得を通じて得られる知識や経験は、一級試験の対策にも大いに役立ちます。

▼あわせて読みたい

他資格との違い

二級土木施工管理技士と似た資格として、土木学会が提供する「二級土木技術者」があります。

この資格は、発注者支援業務に特化しており、建設事業者側の視点からプロジェクトをサポートする能力を証明します。しかし、これは国家資格ではなく、管理技士のような監督的ポジションを直接担う資格ではありません。

この他、平成3年度(2021年度)から新たに導入された国家資格が、施工管理技士の業務を補佐する「技士補」です。二級土木施工管理技士の第一次検定に合格することで「二級土木施工管理技士補」の公的資格取得が可能となりました。

これにより、もし第二次検定を通過できなかった場合でも、補佐の立場で実際の現場での経験を積むことができます。経験を活かして再度挑戦するのはもちろん、最終的には一級の資格取得を目指すうえで貴重なステップとなります。

土木施工管理技士へのプロセスをより柔軟でアクセスしやすいものにし、将来的なキャリアアップのための道筋を明確に提供する制度だといえるでしょう。

二級土木施工管理技士検定の受験資格や難易度

二級土木施工管理技士検定について、受験資格や内容、合格率などをあわせてご紹介します。

受験資格

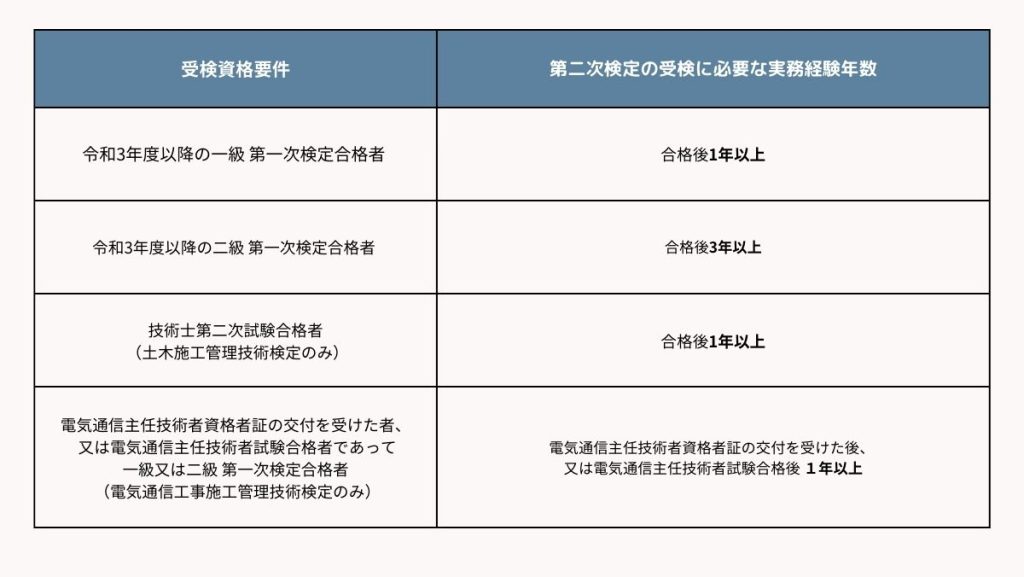

受験資格については、令和6年度(2024年度)に見直しされました。

第一次検定については、従来と同様に受検年度末時点での年齢が17歳以上とのことで変更はありませんが、第二次検定の受験資格は上記の表のように変更されています。

改定によって、それぞれの級の第一次検定合格後の実務年数となり、卒業学科などの学歴は問われないことになりました。

二級土木施工管理技士検定の出題内容と一級との違い

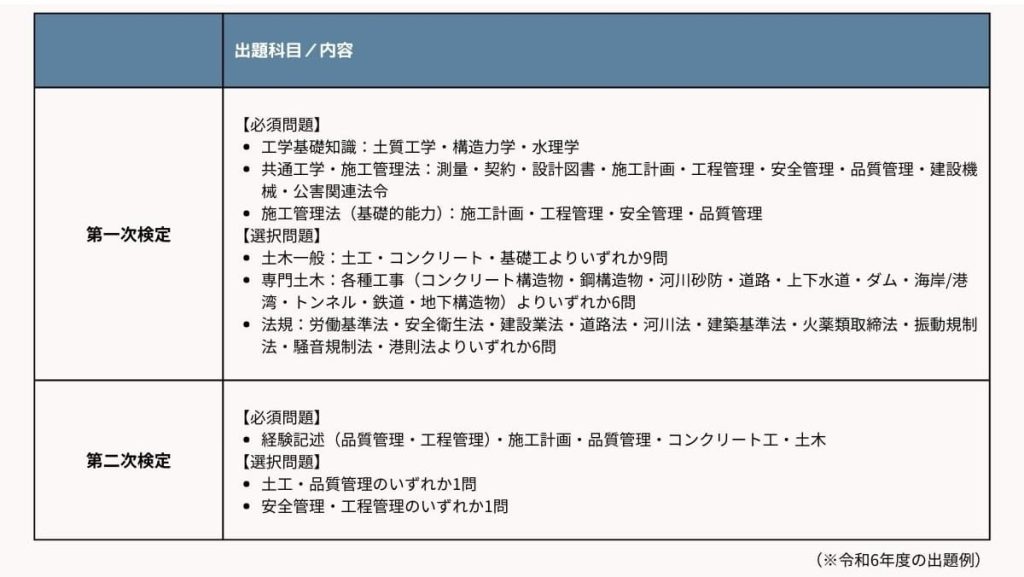

二級土木施工管理技士検定の出題科目や内容は上表のとおりとなります。

第二次検定では、受検者は以下の三つの種別の中から自身の経験に基づいた分野を選び、その種別に特化した試験を受けることになります。

- 土木…一般的な土木工事に関する施工管理

- 鋼構造物塗装…鋼構造物の防錆や保護のための塗装に関する施工管理

- 薬液注入…地盤改良やコンクリート補強のための薬液注入に関する施工管理

一級土木施工管理技士検定では幅広い土木工事の全体像への理解が求められるのに対し、二級では特定の工種に対する専門性が重視されます。

二級土木施工管理技士試験の合格率と難易度

二級土木施工管理技士検定の難易度はやや高いといわれています。合格率については、年度によって変動する傾向にあります。

第一次検定の合格率は近年では50%を下回るようになり、令和6年度(2024年度)は約44%、第二次検定の合格率は約41%となっています。

第二次検定の経験記述問題は難易度が高いと従来からいわれており、従来の合格率は平均して35〜45%程度でした。

しかし、令和6年度(2024年度)の検定内容見直しにより、対策を適切におこなうことで、今後は合格率のアップが期待できるのではないかという意見も一部にあります。

二級土木施工管理技士は講習で取れる?

二級土木施工管理技士の資格は、講習だけで取得することはできません。この資格の取得には国家試験に合格することが必須であり、これは知識と実務経験を評価するものです。

講習は、試験の準備として非常に有益で、試験に出題される範囲の理解を深める助けになりますが、最終的な資格の取得には、試験に自力で通過することが求められます。

合格者に学ぶ効果的な勉強方法

ここからは、実際の合格者が実践していた試験対策の例をご紹介します。

スケジュール作成

二級土木施工管理技士検定に合格するためには、効果的な時間管理と計画的な学習スケジュールの作成が不可欠です。成功への道筋を描くためには、試験日まで逆算して具体的な学習計画を立てる必要があります。

まず、参考書や問題集をどのペースで進めるべきかを決めます。例えば「毎日20ページずつ進めると、試験日までに全範囲を2巡できる」というように、具体的な目標を設定します。これにより、広範囲にわたる試験内容を効率よくカバーすることが可能になります。

さらに、1日ごとの学習範囲を決める際には、章ごとに分けるか、テーマごとにまとめるかを考慮します。章ごとに学習する場合は、各章の内容を深く理解するために一定の時間を確保します。

一方、テーマごとにまとめて勉強する場合は、関連するトピックを一気に学び、自分の理解の深さを確認するチャンスを作ります。

また、曜日ごとに学習時間枠を割り当てることも重要です。例えば、平日は仕事や他の義務があるため、短時間でも集中して学習する時間を設定し、休日はより長い時間を確保するといった戦略です。これにより、試験当日までに十分な対策を立てることができます。

このような計画的なアプローチを採用することで、試験勉強が自己管理の良い習慣となり、最終的には試験での成功率を高めることが期待できます。

空き時間を有効活用

スキマ時間を学習に充てるためには、スマートフォンのアプリやオンラインツールが大変有効です。現代のデジタル環境では、手軽に利用できる学習支援ツールが豊富に存在します。

例えば、過去問アプリを活用することで、通勤中や待ち時間でも効果的に学習することが可能です。

これらのアプリは、試験の過去問題をランダムに提供したり、ユーザーが苦手とする分野を自動的に検出し、それに焦点を当てた練習問題を出題したりする機能を備えています。

また、フラッシュカード形式で単語や概念を覚えることもでき、短時間でも高い学習効果を発揮します。

さらに、これらのツールは反復学習を促進し、試験の直前まで知識を保持するのに大いに役立ちます。アプリの多くは、正答率や学習履歴をトラッキングしており、自身の進捗状況を把握しやすく、効率的な学習プランを立てる助けとなります。

このように、デジタルツールの利用は、時間の断片を有効活用し、学習を生活の一部に組み込むことで、試験勉強をより身近で楽しいものに変えることができます。

問題集と過去問を徹底活用

試験対策の基本は過去問の活用です。過去の試験問題を研究することで、出題傾向を理解し、試験に必要な知識を深く定着させることができます。

過去問題集を2〜3回繰り返し解くことで、どのようなポイントが試験で問われるのかを学び、知識の定着を確かなものにできます。過去問を通じて自分の弱点を見つけ出し、その部分に特化した復習を継続することで理解が不十分な領域を強化することができます。

また、問題集は単なる学習ツールではなく、模擬試験としても有効に使用することができます。問題集を使って実際に試験を受けるシミュレーションをし、実際の試験形式に慣れることは、特に第一次検定において重要です。

このような方法で過去問や問題集を活用することで、試験のストレスを軽減し、自信を持って試験に臨むことが可能になります。

二次試験の経験記述対策は?

第二次検定における経験記述問題は、令和6年度以降の変更によって、受検者の実務経験をより確実に評価するために大幅に見直しがなされました。これに伴い、試験に対する対策も新たなアプローチが求められています。

この対策の鍵となるのは、自分の経験を具体的に記述できるようにすることです。現場での経験を振り返り、整理することが第一歩です。

具体的には、どのようなプロジェクトに携わったのか、そこでどんな役割を果たしたのか、どのような課題に直面し、それをどう解決したのかといったことを明確に理解し、構造的かつ論理的に書けるように準備します。

また、模擬試験や講習会に参加することも有益です。これらの機会を通じて、他の受験者の記述例を見ることができます。

異なる視点からの記述方法や、成功例・失敗例を学ぶことで、自分の記述に改善点を見つけ出すことができます。講習会では、専門家からのフィードバックを得ることも可能で、自分の経験記述がどれだけ試験委員に伝わるかを評価できます。

これらの方法を組み合わせることで経験記述問題に対して確かな準備ができ、試験で高得点を目指すことができます。

二次試験まで突破のために必要な勉強時間

二級土木施工管理技士検定に合格するための学習時間は、個人の背景によって異なります。それぞれのパターンから考えてみましょう。

未経験者の場合

未経験者が二級土木施工管理技士検定に合格するには、200〜300時間の学習時間が必要だと考えられます。

未経験者の場合、基礎からしっかりと積み上げる勉強法が求められます。まずは、土木工事の基本的な知識を理解するためにテキストを一通り読み込み、次に問題集や過去問を使用して実際の試験形式に慣れることが重要です。

また、用語集を使って専門用語を覚えることや、理論と実践の両方を学ぶための時間が必要です。特に第一次検定では理論的な知識を深く掘り下げる学習が必要となります。

現場経験者の場合

現場での経験がある場合も、150〜200時間の学習時間をみておいたほうがいいでしょう。現場で得た知識や経験を基に、具体的な問題解決や施工管理に関する知識を補完する学習が必要です。

特に、第二次検定の経験記述問題では、自分の経験を適切に表現する能力が求められるため、過去問を解きつつ自分の経験をどう記述するかを練習することが重要です。

第一次検定においても、経験に基づく実際の施工管理手法を理解し、理論との関連付けができるように学習しましょう。

学校卒業生の場合

学校で土木に関する基礎知識を得た卒業生の場合、50〜100時間の学習で検定に合格できる可能性があります。すでに学んだ基礎知識を活かすという強みがあるため、短期集中の対策も可能です。

具体的には、過去問を中心に試験対策をおこない、特に自分の理解が不十分な分野を補強する学習を重視します。また、学校での学習で得た理論を実際の現場の施工管理にどう適用するかを考えることで、試験の出題意図を深く理解できます。

短期間で効率的に学ぶためには問題集を活用し、試験の傾向と対策を素早く把握することが鍵となります。

CADオペレーターとして働くならアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

CADオペレーター、BIMオペレーターとしてのスキルを磨くことで、将来的には土木施工管理技士や建築施工管理技士を目指す道もあります。これは、図面作成や設計支援を通じて得られる詳細な技術知識が、施工現場での管理業務に直結するからです。

逆に、施工管理技士として実務経験を積んだ後、自分の知識と経験を活かしてCADオペレーターに転じるケースもあります。

この場合、施工現場の実際の問題点や設計の意図を深く理解しているため、図面の修正や新規設計において、より実践的な視点から貢献できます。

キャリアパスとして双方の職種を行き来することで、専門性を高めることも期待できます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

二級土木施工管理技士の資格は、建設業界でのキャリア形成に欠かせない重要なステップです。試験対策をしっかりおこない、効率よく学習を進めることで合格の可能性を高めましょう。

資格取得後は、さらなるキャリアアップや一級資格への挑戦を視野に入れるのもいいでしょう。より高度な技術力を証明できれば、業界内での信頼度や収入も向上させることが期待できます。

安定した未来を築くため、ぜひチャレンジしてみてください。

▼コチラの記事もおすすめ