建築図面は、設計意図や構造情報を正確に伝えるために欠かせない資料です。初めて勉強する人のなかには「何から勉強したら良いのかがわからない」「最低限知っておきたい知識は?」と考えている人も少なくありません。

そこで、この記事では、図面の基本構成や線・記号・縮尺の意味を基礎からわかりやすく解説していきます。これから勉強する人でも理解できる読み方や実践で役立つポイント、注意すべき視点まで詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

建築図面とは?役割と重要性

建築業界における建築図面とは、建物の設計意図を正確に伝えるために欠かせない資料のことです。設計者が描いたイメージをかたちにする際、施工者や職人、発注者など、多くの関係者が共通認識を持つための「共通言語」として機能しています。

具体的には、建物の形状や寸法、仕上げ、設備配置、構造の詳細まで、図面にはあらゆる情報が盛り込まれています。正確な図面を作成することで、施工現場では必要な部材の準備や配置、工程の管理が円滑に進められ、品質や安全性を確保できるようになるのです。

また、発注者や管理者が設計内容を読み、正しく理解することで、完成後の維持管理や改修にも役立てられるようになります。建築図面は単なる図ではなく、いわば建物を完成へ導くための重要なコミュニケーションツールです。

建築図面の基本構成とは

建築図面には、建物を正確に施工し、完成後も安全に利用するための多様な情報がまとめられています。構造や寸法、仕上げ、設備配置、敷地との関係など、多角的な視点から建物全体を把握できるよう設計されているため、建築業界に携わる人は知っておいて損はありません。

ここでは特に押さえておきたい「図面に含まれる情報」と「主な図面の種類と特徴」を詳しく解説します。

図面に含まれる情報

建築図面は大きく分けて、「建物全体の構造・配置を示す図」と、「各部位の詳細を示す図」の2種類があります。平面図・立体図・断面図のそれぞれで、含まれる情報は以下のように変わってきます。

- 平面図:各階のレイアウトを上から見た図で、間取り、壁の位置、開口部、設備配置などを示すもの。

- 立面図:外観を正面や側面から見た図で、高さ関係や外壁仕上げ、開口部のデザインがわかるもの。

- 断面図:建物を垂直に切った断面を示し、床や天井の高さ、内部構造、階段の位置などを把握できるもの。

これら3つの図面を組み合わせて確認することで、全体像から細部までを正確に理解できるようになります。

主な図面の種類と特徴

建築図面には目的に応じてさまざまな種類があり、それぞれ役割や伝える情報が異なります。基本的な図面を理解することで、建物全体のイメージや詳細な仕様を正確に把握できるようになります。ここでは代表的な図面の特徴と役割を紹介します。

平面図

建物を水平に輪切りにして上から見た視点で表現する基本図面です。一般的に「間取り図」と呼ばれるもので、部屋の配置、動線、壁や柱の位置、家具などが記載されます。

建物の設計や建築時にはもちろん、リフォームや不動産取引など、多様な場面で利用されている図面です。

立面図

建物を東西南北などの各方向から見た姿を、正面から描いた図面を立面図と呼びます。建物の外観や高さ、窓やドアの位置、屋根の形状、また平面図だけではわからない建物の高低差やデザインを具体的に表していて、設計や建築の現場では不可欠な図面です。

実際には、高さ寸法や仕上げ材の選定、また景観計画にも活用されています。

断面図

断面図とは、建物や物体を垂直に切断したときに、その切り口を真横から見た図面のことです。建物の高さや窓の位置、天井の高さなど、内部構造や上下関係を把握するために用いられます。

建物内部の構造や階層を視覚的に理解できる点が大きな特徴です。

配置図

敷地内における建物の位置関係を示す配置図は、道路や隣地との距離、敷地境界、外構計画などを確認できるものです。

建築確認申請に必要な図面の一つであり、工事の際には建物の位置や高さを確認するために使用されます。

詳細図

詳細図は、特に重要な部分や理解しにくい部分の納まりや寸法、材料などを詳細に示した図面です。窓枠、手すり、階段など、施工時に必要な精密情報を提供してくれるもので、現場監督や職人が施工を進めるうえで、最も重要な図面の一つとされています。

通常、一般図よりも大きな縮尺で描かれ、施工現場で詳細な情報を伝えるために用いられています。

設備図

設備図は、建築物の電気、給排水、ガス、空調、換気、消火などの設備に関する情報をまとめた図面です。具体的には、設備の配置、配管・配線経路、機器の仕様などが記号や線で表現されています。

建物の快適性や機能性を確保するため、建築物の設計や施工、メンテナンスなど、さまざまな場面で活用されています。

線の種類と意味

建築図面では、線の太さや種類を用いて、さまざまな情報が表現されています。それらの内容を適切に理解することで、図面の意図を正確に把握でき、設計や施工の精度向上につなげられます。

ここからは線の太さや種類で伝えられる情報から、代表的な線の用途までを解説します。

線の太さ・種類で伝える情報

図面では、実線の他にも対象物の見えない部分の形状を表す破線、また図形の中心線や柱や壁の中心線を表す一点鎖線などの種類が使い分けられています。さらに、同じ実線でも太線と細線があり、役割によって使い分けられます。

太線は建物の主要な構造部分や外形を示し、図面の中でも特に目立たせたい要素に使われる線です。一方、細線は寸法線や補助線、仕上げのラインなど補足的な情報を伝える際に使われます。

このように線の表現を使い分けることで、図面全体の視認性が向上し、情報の優先順位が一目でわかるようになります。

代表的な線の用途

代表的な線としては、見える線や隠れ線、中心線、寸法線・引出線が挙げられます。これらの線の意味を正しく理解しておくことで、設計者の意図や施工時の重要ポイントを見落とすことなく読み取れるでしょう。

外形線

建物の外形や構造体の輪郭を示す外形線には、通常太い実線が使われています。最も重要な情報を伝えるため、図面上で目立つように描かれているのが特徴です。

外形線も含め、図面上に描かれているすべての線は「見える線」と呼ばれています。

隠れ線

内部構造や見えない部分を表現するために使われる線であり、一般的には細い破線または太い破線で描かれます。

図面を見た人が物体の全体的な形状を正確に理解できるようにするために不可欠なのがこの隠れ線です。例を挙げると、天井裏や床下の構造、また穴や溝を示す際に利用されています。

中心線

対象となる図形や物体の中心を通る線で、基本的に一点鎖線が用いられます。道路の中心線、建物の中心線など、建物の位置や構造を決定する基準となり、配置バランスを把握する際には重要な線です。

建築や機械設計をはじめ、医学や幾何学などさまざまな分野で用いられています。

寸法線・引出線

図面において、それぞれ寸法や情報を表示するために使用される線です。寸法線は、対象物の長さを表すために使用され、引出線は特定の箇所に注釈や説明を加えるために使われます。

いずれも、寸法の正確な読み取りや設計意図の補足説明をする際に必要不可欠なものです。

図面記号の読み方

建築図面には、限られたスペースで多くの情報を効率的に伝えるために、さまざまな記号や符号が使われています。これらを正しく理解することで、設計意図をより深く読み取れるようになるため、基本的な記号と符号や注釈への理解は深めておきましょう。

建築記号の基本

建築記号は、窓やドア、設備機器、仕上げ材などを簡略化して表現するために用いられるものです。例を挙げると、開き戸は扇形の線で開閉方向を示し、引き戸は矢印や二重線で表されます。

さらに、仕上げ材の種類を示す記号や、通気口、階段、スイッチや照明など、設備に関する記号もあります。これらの記号はJIS(日本産業規格)などの規格に基づいて統一されていて、誰が見ても同じ意味を理解できるように定められているのが特徴です。

符号や注釈の理解

図面には、記号だけでなく符号や注釈も多数記載されています。例えば、部屋番号や建具番号、設備機器の型番などを示す「符号」は、詳細な仕様や位置を特定するために必要なものです。

また、寸法補足や材料指定などの参考情報や、施工指示を説明する「注釈」は、図面だけでは伝わりにくい細かな意図を補う重要な情報源です。これらを正しく読み取ることで、設計者が伝えたい詳細情報を正確に把握でき、施工や管理においてトラブルを未然に防げるようになります。

あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう

縮尺の考え方と確認ポイント

図面を正確に読み取るうえで欠かせないのが縮尺への理解です。実際の大きさを一定の比率で縮小して、図面上に表現する基準となる縮尺の役割や見方について見ていきましょう。

縮尺の役割

実際の建築物は非常に大きく、当然のことながらそのままの寸法で紙に描くことはできません。それも縮尺を用いることで、建物全体や細部の情報を限られたスペースに収めつつ、寸法関係を正確に伝えられるようになります。

建築図面では、用途に応じて以下の縮尺がよく使われます。

- 1/100:建物全体の平面図や配置図に用いられ、全体構成や配置関係を把握できるサイズ。

- 1/50:各階の詳細な平面図や立面図に使われ、部屋のレイアウトや設備の配置を具体的に確認できるサイズ。

- 1/20または1/10:建具や設備、細部の詳細図に使われ、施工に必要な精密情報を伝える際に役立つサイズ。

縮尺の見方と注意点

図面には必ず縮尺が記載されていますが、その確認を怠ると寸法を見誤る可能性があります。異なる縮尺の図面を比較する際には、それぞれの縮尺を必ず確認しておきましょう。

また、コピーや印刷時には縮尺が変わる可能性があるため、出力後にも必ず目盛りや縮尺表示をチェックしなければなりません。正確な施工や工程管理を進めるためにも、縮尺の確認を習慣づけましょう。

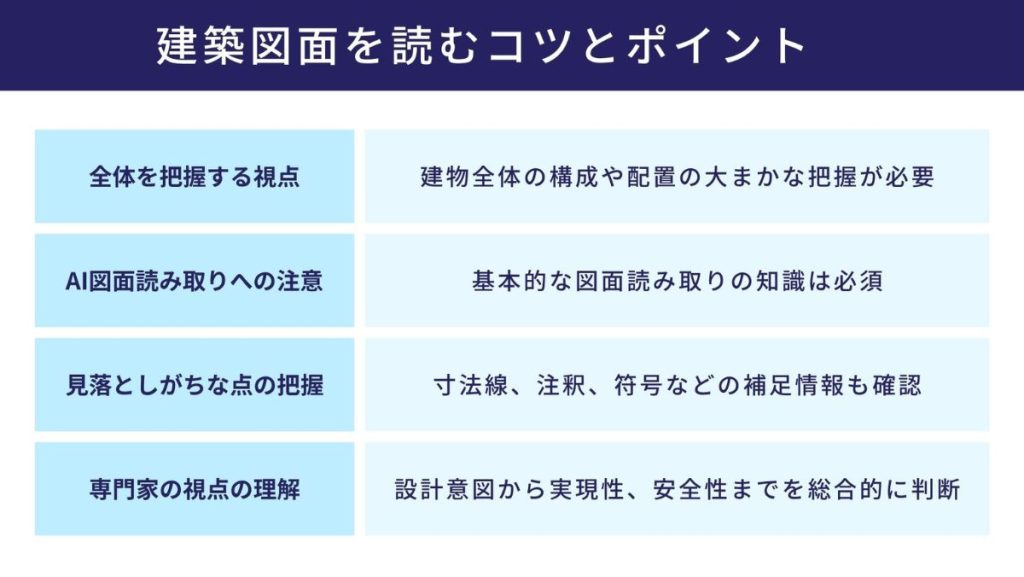

建築図面を読むコツとポイント

建築図面は情報量が多く、慣れないうちは全体像を把握しづらいと感じることもあるでしょう。目の前の図面を正確に理解するためには、いくつかの基本的なコツと注意点を意識するようにしてください。

ここからは代表的なポイントを4つ紹介します。

全体を把握する視点

図面を読む際は、まず細部に注目するのではなく、建物全体の構成や配置を大まかに把握することが重要です。

平面図、立面図、断面図を組み合わせて見比べることで、空間のつながりや高さ関係、動線を理解できます。また、全体を俯瞰してから詳細を確認することで、設計意図をより正しく捉えやすくなります。

AI図面読み取りを過信しない

AI技術は進化しているものの、まだ完全ではありません。特に複雑な図面や特殊なフォーマットでは、誤認識や情報の抜け落ちが発生するケースがあります。

さらに、高精度な解析には大量のデータを使ったディープラーニングが必須で、その構築には大きなコストと時間がかかるものです。こうした背景から、AIに任せきりにするのではなく、基本的な図面読み取りの知識を身につけておくべきだといえます。

見落とし防止のポイント

図面を読む際は、寸法線、注釈、符号などの補足情報を漏れなく確認することが大切です。図面上の細かい違いが、施工現場での大きなトラブルにつながるケースもあります。

また、同じ図面を複数回見直したり、不安要素がある図面に関しては、第三者に意見を求めたりして、工夫を取り入れるようにしましょう。

専門家が意識すべき視点

専門家が図面を読む際には、単に設計意図を理解するだけでなく、施工現場での実現性や安全性、工程のスムーズさを含めて、総合的に判断する力が求められます。例えば、施工中に使う重機の動線や作業スペース、資材搬入のしやすさなど、現場特有の課題をあらかじめ考慮するのも重要な作業です。

また、将来的なメンテナンス性や設備の交換しやすさも重要なポイントです。完成後の使い勝手や維持管理の負担までを見据えることで、長期的な価値を発揮する建物づくりを実現できます。

安全性、耐久性、快適性を総合的に捉えた視点を持ち、細部にわたる検証と調整を重ねることこそが、専門家に求められる大切な姿勢です。

今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ

図面を読むスキルを役立てられる派遣・転職はアットキャドへ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

建築図面は、線や記号、縮尺など多くの要素が組み合わさった重要な情報源です。基本を理解し、全体を把握する視点を持つことで、設計意図を正確に読み取れるようになります。

図面の知識を備えている人は、それを武器に新しいキャリアに挑戦してみませんか。また、これから勉強を始めてみたいという人も、正しい知識と経験を少しずつ積み重ねていくことで、建築業界で力を発揮できるようになるかもしれません。

▼コチラの記事もおすすめ