建設現場を円滑に進めるために欠かせないのが「施工管理」。その中心を担うのが、国家資格「施工管理技士」をはじめとしたさまざまな関連資格です。

本記事では、施工管理にかかわる資格の種類や取得方法、キャリアへの影響、さらには試験の難易度や勉強方法までを幅広く解説します。どの資格が自身のキャリアや働き方にとって有利なのか、具体的な判断材料を得たい人に最適な内容です。

目次

施工管理に役立つ資格とは?

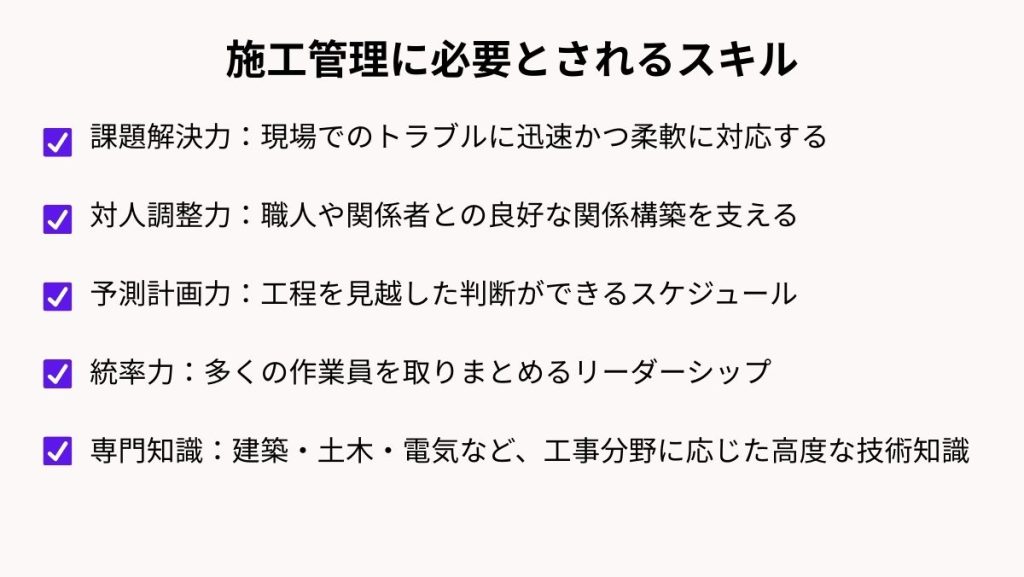

施工管理に必要とされるスキル

施工管理の仕事では、上記のような複数のスキルが求められます。工事は、計画どおりに進むとは限らず、突発的なトラブルや天候による変更などが日常的に起こりがちです。そのため、現場での判断力・課題解決力や対人調整力といったスキルは特に重要です。

また、職人同士の調整がうまくいかない場面では、状況を整理して最善策を導き出す柔軟性も必要になります。その他、工程全体を先読みする予測計画力や、現場をまとめる統率力も欠かせません。

さらに、建築・土木・電気など各分野の専門知識も、正確な判断と対応力を支える基盤となります。これらのスキルをバランスよく備えることが、施工管理者としての信頼につながるといえるでしょう。

国家資格「施工管理技士」とは

施工管理技士は、建設現場での管理業務を幅広く担う国家資格です。取得することで、工事の工程、品質、安全、原価などを総合的に監督できる立場が与えられます。現場の安全性や効率性を高めるうえで確かな知識と判断力が求められるため、資格の有無は重要です。

たとえば、施工ミスを未然に防ぐための計画調整や、現場スタッフの配置判断など、責任ある対応が求められる場面が多くあります。施工管理技士の資格は、1級・2級に分かれており、それぞれに応じた試験(施工管理技術検定)に合格することで取得できます。

▼あわせて読みたい

資格証は申し込みが必要

施工管理技士の試験に合格しただけでは、まだ正式な資格証は手に入りません。資格を証明するには、通知書に記載された案内に従って、指定された期間内に申し込み手続きを行うことが必要です。

申請をすることにより「技術検定合格証明書」が発行され、晴れて資格保持者として認められます。

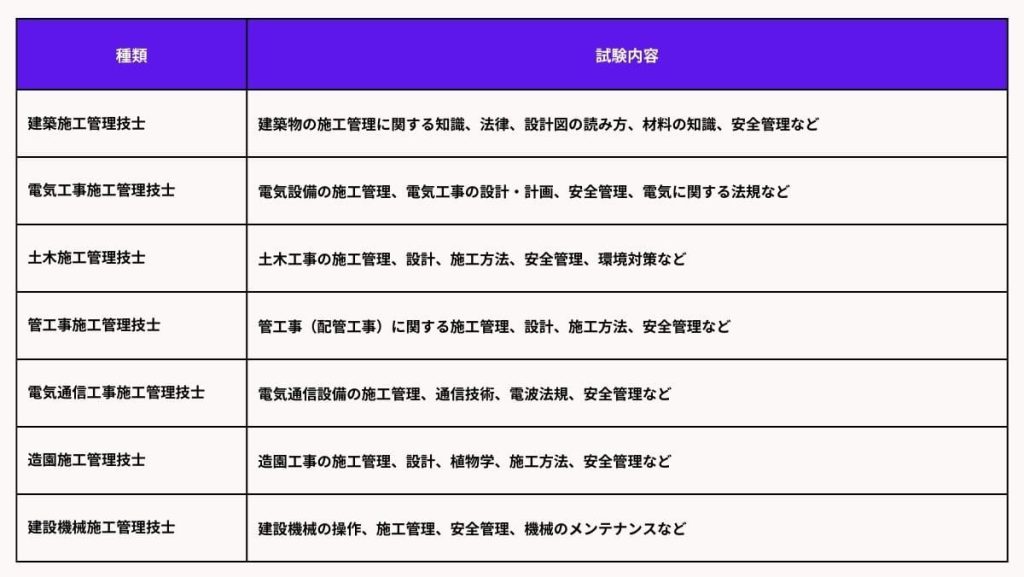

施工管理の関連資格一覧と特徴【1級・2級対応】

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、建物の現場全体を統括する役割を担います。工程・品質・安全・原価の管理を一手に引き受けるため、現場の要ともいえる存在です。1級資格を取得すると、監理技術者としてより高度な業務に携わることができます。

▼あわせて読みたい

電気工事施工管理技士

電気工事施工管理技士は、電気設備工事の計画から施工までを一貫して管理する専門職です。電力の安定供給やシステムの信頼性を確保するため、品質・安全の両面で重要な役割を担います。

土木施工管理技士

土木施工管理技士は、インフラ整備を中心に多様な工事を支える専門家です。道路や橋梁、トンネル、ダムなどの現場で、計画から管理まで幅広く対応し、公共性の高い施工を確実に進めます。

▼あわせて読みたい

管工事施工管理技士

管工事施工管理技士は、水道やガス、空調設備といった生活インフラを支える配管工事を専門とします。設計から保守までを担い、安全かつ効率的なインフラ環境の構築に貢献します。

▼あわせて読みたい

電気通信工事施工管理技士

電気通信工事施工管理技士は、通信設備の計画・施工・管理を通じて、社会の情報インフラを支える役割を担います。現代の暮らしに不可欠な通信ネットワークを構築・保全する重要な職種です。

造園施工管理技士

造園施工管理技士は、庭園や公園といった緑地の設計・施工・管理を専門とし、美しい景観づくりを支えます。都市計画や環境保全にも寄与する、自然と人をつなぐ存在です。

建設機械施工管理技士

建設機械施工管理技士は、ブルドーザーやクレーンなどの重機を安全かつ効率的に運用する役割を担います。現場全体の生産性を高めるため、機械操作だけでなく保守・点検の知識も求められます。

施工管理資格の受験条件と難易度の目安

1級と2級の違い

施工管理技士の資格には1級と2級があり、それぞれ役割と業務範囲が大きく異なります。

たとえば、1級は大規模な建設工事の監理技術者として全体を統括する立場を担えます。いっぽうで、2級は中小規模の現場や専門分野で主任技術者として活躍します。上位資格である1級のほうが、任される責任や求められる判断力も高くなります。

自身のキャリアプランや担当したい現場規模に応じて、どちらを目指すかを検討するとよいでしょう。

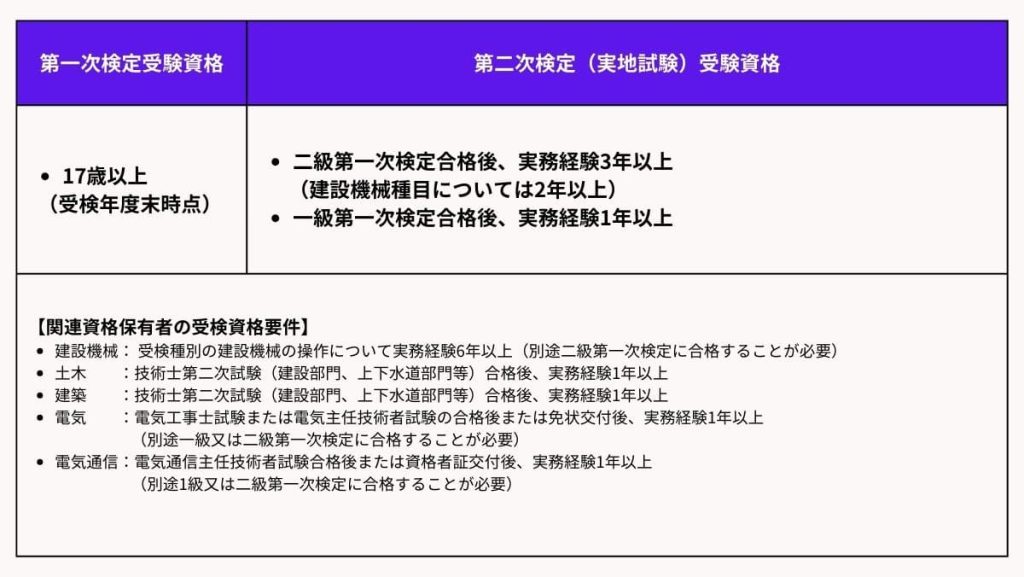

受験資格と必要な実務経験年数

施工管理技士の試験は、段階ごとに受験資格が異なります。1次試験は年齢要件のみで受験可能ですが、2次試験では、実際の現場での対応力や判断力が問われるため実務経験が必要になります。

上表を参考に、自分の取得したい資格に必要な条件を把握しておきましょう。

資格別の難易度比較と最新合格率

施工管理技士試験は、等級によって難易度が大きく異なります。

1級は1次・2次の両方に合格しなければならず、実質的な合格率は10〜20%前後ともいわれています。いっぽうで2級は試験構成が比較的シンプルで、合格率も40〜50%とやや高めです。

つまり、1級は高度な知識と現場経験が求められる分、難易度が上がるということになります。自分の現在地や目的をふまえ、適切な等級からの受験を検討しましょう。

働きながら取得するためのスケジュール感

施工管理の資格は、働きながらでも取得を目指せる点が魅力です。ただし、仕事と試験勉強を両立させるには、明確なスケジュール設計が不可欠です。

たとえば、半年間で合格を目指す場合、1ヵ月目で教材準備と学習計画、2〜3ヵ月目で基礎固め、4〜5ヵ月目で問題演習、最終月に仕上げを行う流れが現実的です。スキマ時間を有効に使い、無理なく続けられるペースを保つことが、合格への近道になります。

資格なしと資格ありを比較したメリット

施工管理の現場では、資格の有無がキャリアの選択肢や待遇に大きく影響します。有資格者は、実務能力の証明になるだけでなく、昇進・転職・収入アップなど、多方面で有利になる場面が多くあります。

ここでは、資格を持つことで得られる具体的なメリットを4つ紹介します。

収入・昇進・昇格に直結する

施工管理技士の資格を取得することで、収入面やキャリアアップの可能性が大きく広がります。

なぜなら、有資格者は専門性が高く評価され、現場での信頼度も増すためです。たとえば、1級を持っている場合、年収が数十万円以上アップすることも珍しくありません。昇進や役職登用でも有利に働くため、長期的に見ても資格取得の価値は非常に大きいといえます。

配置技術者として公共工事で活躍できる

施工管理技士の資格があると、主任技術者や監理技術者として現場に配置されることが可能になります。これは、公共工事など一定規模以上の現場では法的に資格者の配置が義務付けられているからです。

つまり、有資格者であれば携われる現場の幅が広がり、業務の責任範囲やスケールも大きくなります。将来的に公共工事で活躍したい人には、欠かせない資格といえるでしょう。

転職市場での評価アップ

資格を持っていると、転職活動においても大きなアドバンテージになります。企業は即戦力となる人材を求めており、施工管理技士のような実務に直結する資格は、その証明になります。

たとえば、未経験業種への転職でも「資格がある=基礎知識や意欲がある」と見なされ、採用されやすくなります。将来の選択肢を増やしたい人にも、資格取得は有効な手段です。

会社評価(経営事項審査)にも影響

施工管理技士の資格は、企業の経営事項審査(経審)において加点対象となります。これは、公共工事の受注時に企業の信用力を数値化する制度であり、有資格者が在籍していることは企業の技術力の証とされます。

たとえば、1級施工管理技士が在籍していれば、最大5点の加算が可能です。つまり、個人の資格が企業全体の受注力にも貢献するという点で、大きな意味を持ちます。

効率よく合格を目指す勉強方法

施工管理技士の資格を取得するには、限られた時間をいかに有効に使うかがカギです。特に仕事と両立しながら学ぶ場合は、学習スタイルや教材選びが合否を分けることもあります。

ここでは、独学と講座の違い、通信講座の選び方、合格者の学習法など、具体的な対策を紹介します。

独学と学校や通信講座の比較

効率よく資格取得を目指すうえで、学習スタイルの選び方はとても重要です。独学は費用が抑えられる点が魅力ですが、理解が浅くなるリスクもあります。

いっぽうで通信講座やスクールでは、講師のサポートや添削があるため、知識を着実に定着させたい人に向いています。自分の性格や生活スタイルに合った方法を選ぶことで、学習のモチベーションも維持しやすくなるでしょう。

▼あわせて読みたい

通信講座・スクールの選び方

通信講座やスクールを選ぶ際は、サポート体制・教材の質・費用のバランスがポイントです。

たとえば、質問にすぐ答えてくれる体制があると、独学でつまずきやすい部分も解決しやすくなります。また、テキストや映像教材のわかりやすさも重要です。さらに、費用に見合ったサポートが受けられるかを確認することで、無理のない学習環境が整うでしょう。

合格者の体験談に学ぶ成功パターン

合格者の学習方法を参考にすることで、合格への近道が見えてきます。多くの合格者が実践しているのは「過去問の反復演習」です。なぜなら、出題傾向や解き方のクセを体感的に身につけられるからです。

また、映像講義や現場写真を活用することで、イメージをつかみやすくなり、理解も深まります。自分に合った方法を見つけることが成功のカギです。

▼あわせて読みたい

資格取得後のキャリアパスと実務での活かし方

施工管理技士の資格は、取得した後もさまざまな形で活用できます。現場での技術者配置に始まり、転職・昇進・独立など、多くの選択肢が広がります。ここでは、資格を仕事にどう活かせるのかを3つの視点から紹介します。

監理技術者・主任技術者として活躍

施工管理技士を取得すると、監理技術者や主任技術者として現場に配置されることが可能になります。これらの職種は、施工計画の立案から現場スタッフの指導・監督までを担う重要な役割です。

たとえば、公共工事では法律上これらの配置が義務付けられており、資格がなければ担当できません。現場の中核を担いたい人にとって、資格取得は不可欠なステップです。

ゼネコン・公務員への道も

施工管理の資格を持っていると、ゼネコンや公務員といった安定した職場への道も開けます。なぜなら、資格があることで即戦力として評価され、採用や登用の際に有利になるからです。

たとえば、大手ゼネコンでは1級施工管理技士が条件になることもあります。将来性や安定性を求める人にとって、有資格者としての選択肢は非常に幅広くなります。

将来的な独立やフリーランスの可能性

施工管理技士の資格は、独立やフリーランスとして働く際にも大きな武器になります。資格を持っていれば、企業相手でも信頼を得やすく営業活動がスムーズになります。

特に現場経験を積んだ後であれば、個人事業主として案件を受けることも現実的です。将来の働き方を自由に選びたい人にとって、資格は強力な選択肢を広げてくれます。

2025年度試験の最新情報と制度改正のポイント

施工管理技士の試験制度は、2025年度に向けて大きな見直しが行われています。とくに「施工管理技士補」の新設や受験資格の緩和など、これから資格取得を目指す人にとって追い風となる変更点が注目されています。

ここでは、押さえておきたい2つの改正ポイントを解説します。

「施工管理技士補」の新設とその活用

2025年度から新設された「施工管理技士補」は1級の第一次検定に合格した人が対象となる新しい資格区分です。この資格があると、監理技術者のサポート役として現場にかかわれるようになります。

たとえば、経験を積みながらステップアップを目指したい人にとって、現場に早く立てるチャンスとなります。実務に触れながら成長したい人にとっては、非常に実践的な制度といえるでしょう。

受験資格の見直しと実務要件の緩和

2025年度からは、受験資格に関する条件がより柔軟になりました。たとえば、1級の一次検定は19歳以上、2級は17歳以上であれば学歴・実務経験を問わず受験が可能に。さらに、二次検定の実務経験の証明方法も一律化され、受験のハードルが下がっています。

これにより、若年層や未経験者でも挑戦しやすくなり、多くの人にチャンスが広がっています。

CADのスキルを活かせる派遣・転職はアットキャドがおすすめ

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

未経験からでも安心して学ぶならCADスクール「CADビギ」

アットキャドが提供する「CADビギ」は、未経験者でも安心してCADを学べる無料の研修サービスで、AutoCADのソフトの使い方を習得したい方におすすめです。

実務経験豊富な講師が10日間で基礎から丁寧に指導し、建築基礎やCAD作図法を習得できます。卒業生は多くの分野で活躍しており、同期や先輩とのサポート体制も充実しています。

研修中にアットキャドから就業先を紹介してくれる点や、就業先の要望があればそれに合わせて研修ができるため、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す方に最適です。受講者からは、効率的な学びと実務での即戦力化が高く評価されています。

これからCADスキルを身につけたい方は、「CADビギ」で新たな一歩を踏み出しましょう。

まとめ|施工管理の資格取得で将来の選択肢を広げよう

施工管理の資格は、建設現場で責任あるポジションを目指すのにたいへん有利です。スキル証明に加え、年収アップやキャリアの幅を広げる武器になると期待できます。

2級は初心者でも挑戦しやすく、小規模工事の管理に役立ちます。また、1級は大規模プロジェクトや昇進に必要で、キャリアアップの鍵といっても過言ではないでしょう。

自分の状況に合わせて2級から始め、実務経験を積みながら1級を目指すのが賢明です。資格手当や昇進のチャンスも増え、現場での信頼性も高まると期待できるので、試験対策を計画的に進め、建設業界でのステップアップをつかみましょう!

▼コチラの記事もおすすめ