建設業界は長年、伝統的な手法と技術に依存してきましたが、近年、デジタル技術の進歩により大きな変革期を迎えています。その中心となっているのが、BIM(Building Information Modeling)です。

BIMは、建築物のライフサイクル全体を通じて、設計、施工、維持管理に関する情報を統合的に管理し、活用する革新的なアプローチです。

本記事では、BIMの基本概念から実践的な活用方法、さらには将来の展望まで、幅広く解説していきます。

目次

BIMとは?

BIMは、Building Information Modelingの略称で、日本語では「建築情報モデリング」と訳されます。

これは単なる3Dモデリングツールではなく、建築物に関するあらゆる情報を統合的に管理し、活用するための手法とプロセスを指します。

BIMでは、建物の形状や寸法だけでなく、材料、コスト、スケジュール、環境性能など、多岐にわたる情報を一元的に管理します。

BIMの最大の特徴は、建築物を単なる物理的な構造物としてではなく、情報の集合体として捉える点にあります。

例えば、壁一枚をとっても、その厚さや高さといった物理的な属性だけでなく、使用される材料、断熱性能、コスト、施工方法、メンテナンス履歴など、様々な情報が紐づけられています。

これにより、設計段階から施工、そして建物の運用・維持管理に至るまで、一貫した情報管理が可能となります。

BIMの導入により、建設プロジェクトの各段階で以下のような変革が期待できます。

- 設計段階

3Dモデルを用いた視覚的な設計検討が可能となり、クライアントとのコミュニケーションが円滑になります。また、設計の初期段階から、構造や設備との整合性を確認できるため、手戻りの減少につながります。 - 施工段階

詳細な3Dモデルと関連情報を活用することで、施工前に様々なシミュレーションが可能となります。これにより、施工上の問題点を事前に洗い出し、工期の短縮やコスト削減を実現できます。 - 維持管理段階

建物の完成後も、BIMモデルを活用することで効率的な維持管理が可能となります。例えば、設備の交換時期や修繕履歴などの情報を一元管理することで、長期的な建物の運用コストを最適化できます。

今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ

BIMと従来のCADの比較

従来のCAD(Computer-Aided Design)システムは、建築設計の分野で長年使用されてきましたが、BIMはそれを大きく進化させた次世代のツールと言えます。

2D CADと3D CADとの違い

従来のCADシステムは、主に2次元(2D)の図面作成に特化していました。2D CADでは、平面図、立面図、断面図などを個別に作成し、それらを組み合わせて建物全体を表現します。この方法は、長年の慣れもあり、多くの設計者にとって馴染み深いものといえるでしょう。

一方、3D CADは建物を立体的にモデリングすることができます。これにより、より直感的な設計が可能となり、クライアントへのプレゼンテーションも視覚的に分かりやすくなりました。しかし、3D CADでも基本的には形状情報のみを扱うため、建物に関する様々な情報を統合的に管理するという点では限界がありました。

BIMの独自機能と優位性

BIMは、3D CADの形状情報に加えて、様々な属性情報を付加することができます。これにより、以下のような優位性があります。

- 情報の統合管理:

BIMでは、3Dモデルに様々な情報を紐づけることができます。例えば、壁の材質、コスト、施工方法、メンテナンス履歴など、建物のライフサイクル全体に関わる情報を一元管理できます。 - パラメトリックモデリング:

BIMでは、建物の各要素を相互に関連付けてモデリングします。例えば、壁の高さを変更すると、それに連動して屋根や窓の位置も自動的に調整されるなど、設計変更の効率が大幅に向上します。 - 自動図面生成:

3Dモデルから自動的に2D図面を生成できるため、図面間の整合性が保たれ、手作業による図面作成のミスを減らすことができます。 - シミュレーション機能:

エネルギー消費量や日照、風環境など、様々なシミュレーションを3Dモデル上で行うことができます。これにより、設計段階で建物の性能を予測し、最適化することが可能になります。 - 協働設計:

クラウド技術と組み合わせることで、異なる場所にいる設計者や施工者が同じモデルを共有し、リアルタイムで協働作業を行うことができます。 - ライフサイクル管理:

設計・施工段階だけでなく、建物の運用・維持管理段階でもBIMモデルを活用できます。これにより、長期的な視点での建物管理が可能となります。

あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう

BIMの主要な特徴と機能

BIMの革新性は、その多岐にわたる特徴と機能にあります。ここでは、BIMの主要な特徴と機能について、詳しく解説していきます。

3Dモデリングと情報統合

BIMの最も基本的な機能は、建物を3次元でモデリングすることです。

しかし、BIMの3Dモデリングには、形状情報だけでなく、材料、構造、設備、コストなどの様々な属性情報が付加されます。これにより、建物のあらゆる情報が一元管理され、設計変更や情報共有が容易になります。

協働設計と情報共有

BIMのもう一つの重要な特徴は、協働設計と情報共有を促進する点です。

従来の設計プロセスでは、建築、構造、設備など、各分野の設計者が個別に作業を行い、定期的に図面を突き合わせて整合性を確認する必要がありました。

しかし、BIMを使用することで、これらの作業を同時並行で進めることが可能になります。

BIMソフトウェアの多くは、クラウド技術と連携しており、異なる場所にいる設計者や施工者が同じモデルを共有し、リアルタイムで協働作業を行うことができます。

例えば、建築設計者が壁の位置を変更すると、構造設計者はその変更をリアルタイムで確認し、必要に応じて構造計算を更新することができます。

また、BIMモデルは、クライアントや施工者とのコミュニケーションツールとしても有効です。

3Dモデルを用いることで、専門知識がない人でも建物のイメージを容易に理解することができ、早い段階での合意形成が可能になります。

シミュレーションと分析機能

BIMの3Dモデルを活用することで、様々なシミュレーションや分析を行うことができます。

例えば、構造解析、日照シミュレーション、空調シミュレーション、避難シミュレーションなどです。

これにより、設計の最適化や性能検証が可能となり、品質の高い建物を実現することができます。

BIMのメリット

BIMの導入は、建設プロジェクトの各段階で多くのメリットをもたらします。ここでは、BIMの主要なメリットについて、具体的な例を交えながら詳しく解説していきます。

設計品質の向上と効率化

BIMを活用することで、設計品質の向上と効率化が図れます。

3Dモデルを用いることで、設計意図が明確になり、関係者間の意思疎通が円滑になります。

また、シミュレーションや分析機能を活用することで、設計の最適化や性能検証が可能となり、品質の高い建物を実現することができます。

コスト削減と工期短縮

BIMを活用することで、コスト削減と工期短縮が可能となります。

設計変更が容易なため、手戻りが少なくなり、無駄な作業が削減されます。

また、工程情報を3Dモデルに付加することで、工程管理が効率化され、工期短縮が可能となります。

施工精度の向上と維持管理の効率化

BIMを活用することで、施工精度の向上と維持管理の効率化が図れます。

3Dモデルを施工現場で活用することで、施工エラーを防ぎ、高い精度での施工が可能となります。

また、維持管理段階でも3Dモデルを活用することで、設備の維持管理や改修工事の効率化が図れます。

BIMの課題とデメリット

BIMには多くのメリットがある一方で、その導入や運用には様々な課題やデメリットも存在します。ここでは、BIM導入に際して考慮すべき主な課題とデメリットについて詳しく解説します。

BIMの導入に必要なツールと初期費用

BIMを導入するためには、専用のソフトウェアやハードウェアが必要となります。

また、既存のデータをBIMに移行するための作業も必要です。このため、初期費用がかかることが課題の一つとなっています。

初期投資とトレーニングコスト

BIMを導入するためには、初期投資とトレーニングコストがかかります。

BIM専用のソフトウェアやハードウェアを導入する必要があるほか、社員教育やトレーニングにも費用がかかります。中小企業にとっては、この初期投資が大きな負担となる場合があります。

データ標準化と互換性の問題

BIMでは、データの標準化と互換性が重要となります。

異なるソフトウェア間でデータを共有する際に、互換性の問題が生じる場合があります。

また、国内外でBIMのデータ標準が統一されていないことも課題の一つです。

BIMの実践的活用事例

BIMは理論上の概念にとどまらず、実際の建設プロジェクトで広く活用されています。ここでは、BIMの実践的な活用事例をご紹介します。

大規模建築プロジェクトでの活用

東京スカイツリー

東京スカイツリーの建設プロジェクトでは、BIMが全面的に活用され、複雑な構造設計や、狭小な敷地での施工計画にBIMが大きく貢献しました。例えば、タワーの形状や構造部材の配置を3Dモデル上で最適化することで、風による振動を最小限に抑える設計が可能になりました。また、クレーンの配置や資材の搬入経路などの施工計画も、BIMモデルを用いてシミュレーションすることで、効率的な施工が実現しました。

新国立競技場

2020年東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとして建設された新国立競技場でも、BIMが積極的に活用されました。複雑な屋根構造の設計や、大規模な木材使用の最適化にBIMが大きく貢献しました。例えば、屋根の構造解析や施工シミュレーションをBIMモデル上で行うことで、安全性の確保と工期短縮を同時に実現しました。

リノベーションと既存建築への適用

BIMは新築プロジェクトだけでなく、既存建築のリノベーションや改修プロジェクトにも効果的に活用されています。

歴史的建造物の保存と活用

例えば、パリのノートルダム大聖堂の火災後の修復プロジェクトでは、BIMが重要な役割を果たしています。レーザースキャンで取得した詳細な3Dデータを基にBIMモデルを作成し、損傷状況の把握や修復計画の立案に活用しています。これにより、歴史的価値を損なうことなく、効率的かつ正確な修復作業が可能となっています。

商業施設のリノベーション

既存の商業施設をリノベーションする際にも、BIMが活用されています。例えば、大規模ショッピングモールの改修プロジェクトでは、既存建物の3Dスキャンデータを基にBIMモデルを作成し、新たな店舗レイアウトや設備の配置を検討します。これにより、既存の構造や設備との干渉を事前に確認し、スムーズな改修工事を実現しています。

オフィスビルの用途変更

オフィスビルを住宅やホテルに用途変更する際にも、BIMが効果を発揮します。既存建物のBIMモデルを作成し、新たな間取りや設備配置をシミュレーションすることで、最適な改修計画を立案できます。また、エネルギー効率の改善や耐震性能の向上など、建物性能の総合的な改善にもBIMが活用されています。

施設管理とライフサイクルコスト分析

BIMは、施設管理やライフサイクルコスト分析にも活用されています。

建物の3Dモデルに、設備情報や維持管理情報を付加することで、効率的な施設管理が可能となります。

また、ライフサイクルコストを分析することで、建物の長期的な価値を最大化することができます。

今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ

BIMソフトウェアの比較

BIMを実践するためには、適切なソフトウェアの選択が重要です。ここでは、主要なBIMソフトウェアの特徴と比較を行います。

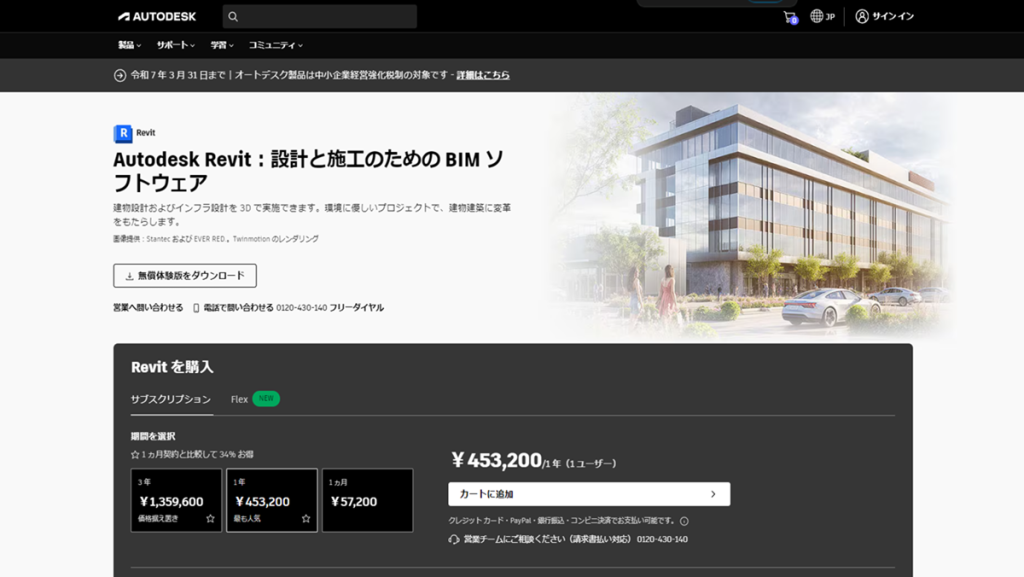

Revit

Revitは、Autodesk社が開発したBIMソフトウェアです。建築、構造、設備の3分野に対応しており、幅広く活用されています。特に、大規模プロジェクトでの協働設計に適しています。

特徴

建築、構造、設備(MEP)の統合的な設計が可能

パラメトリックモデリング機能が充実

豊富なライブラリと拡張機能

Autodeskの他のソフトウェア(AutoCAD, 3ds Max等)との連携が容易

長所

業界標準として広く認知されており、多くのプロジェクトで採用されている

高度な協働設計機能を備えている

定期的なアップデートにより、常に最新の機能が追加される

短所

学習曲線が比較的急で、習熟に時間がかかる

高価なライセンス費用

大規模プロジェクトでは処理速度が低下する場合がある

Archicad

Archicadは、Graphisoft社が開発したBIMソフトウェアです。直感的なインターフェースが特徴で、設計の初期段階から活用することができます。

特徴

直感的なユーザーインターフェース

建築設計に特化した機能が充実

優れたビジュアライゼーション機能

オープンBIMの概念を推進し、IFCフォーマットでのデータ交換に強い

長所

建築設計者にとって使いやすい操作性

軽量で処理速度が速い

Mac OSでも動作する

短所

構造や設備設計の機能がRevitに比べてやや劣る

プラグインや拡張機能の数がRevitほど多くない

GLOOBE Architect

福井コンピュータアーキテクト社が開発した日本の建築設計・施工向けBIMソフトウェアです。

日本の建築基準法に対応しており、国内の建築設計に適しています。また、Excelとの連携が可能で、コスト管理にも活用できます。

特徴

日本の建築基準法や設計プロセスに特化した機能

2D CADからの移行が容易な操作性

日本の建築部材や仕様書に対応したライブラリ

長所

日本の建築業界の慣習や法規に適合した機能が充実

比較的学習が容易

日本語サポートが充実

短所

海外プロジェクトへの対応が限定的

大規模プロジェクトでの使用実績がRevitやArchicadに比べて少ない

Vectorworks

Nemetschek社が開発したVectorworksは、建築設計だけでなく、ランドスケープや舞台設計にも対応したBIMソフトウェアです。

特徴

2D CADと3D BIMの機能を統合

多様な設計分野に対応(建築、ランドスケープ、舞台設計等)

直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ機能

長所

2D CADからBIMへの移行が比較的容易

多様なプロジェクトタイプに対応可能

Mac OSでも動作する

短所

大規模プロジェクトでの協働設計機能がRevitほど強力ではない

構造や設備設計の機能が限定的

Rebro

NSソリューションズ社が開発したRebroは、主に設備設計に特化したBIMソフトウェアです。

特徴

空調、衛生、電気設備の詳細設計に特化

日本の設備設計基準に準拠した機能

自動干渉チェックや数量拾い出し機能が充実

長所

設備設計に特化した高度な機能

日本の設備設計プロセスに最適化されている

他のBIMソフトウェアとのデータ連携が可能

短所

建築や構造設計には適していない

海外プロジェクトへの対応が限定的

多くの場合、単一のソフトウェアですべてのニーズを満たすことは難しいため、複数のソフトウェアを組み合わせて使用することも一般的です。例えば、建築設計にはRevitを使用し、詳細な設備設計にはRebroを使用するといったイメージです。

あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう

BIMに関する法規制と業界標準

BIMの普及に伴い、その使用に関する法規制や業界標準の整備が進んでいます。これらの規制や標準は、BIMの効果的な活用と、異なる組織間でのスムーズな情報交換を促進する上で重要な役割を果たしています。

BIMに関連する国内外の法規制

BIMに関連する法規制は、国内外で整備が進められています。例えば、イギリスでは、公共事業でのBIM活用が義務化されています。

また、シンガポールでは、一定規模以上の建築プロジェクトでBIMの活用が義務化されています。

日本でも、国土交通省がBIMの活用を推進しています。2020年には、「BIM活用ガイドライン」が策定され、BIMの標準的な活用方法が示されました。

また、公共事業でのBIM活用も徐々に進められています。

ISO19650などの業界標準

BIMに関する業界標準も整備が進められています。代表的なものが、ISO19650です。これは、BIMを活用したプロジェクトマネジメントの国際規格で、情報マネジメントの方法や情報共有の方法などが定められています。

また、buildingSMARTが開発したIFCも重要な標準の一つです。IFCは、異なるソフトウェア間でBIMデータを交換するための標準フォーマットで、データの互換性を確保するために重要な役割を果たしています。

BIMの将来展望と業界への影響

BIM技術は急速に進化を続けており、建設業界に革命的な変化をもたらしています。ここでは、BIMの将来展望と、それが業界に与える影響について詳しく見ていきます。

AI、IoTとの統合

今後、BIMはAIやIoTとの統合が進むと考えられます。AIを活用することで、設計の最適化や自動化が可能となります。

また、IoTセンサーとの連携により、建物の性能モニタリングや予知保全が可能となります。

スマートシティと都市計画への応用

BIMは、スマートシティや都市計画への応用も期待されています。都市全体の3Dモデルを作成し、様々なシミュレーションを行うことで、都市計画の最適化や防災対策の強化が可能となります。

また、バーチャルリアリティ技術と組み合わせることで、市民参加型の都市計画にも活用できます。

BIMスキルを向上させる方法

BIMの重要性が増す中、BIMスキルの向上は建設業界のプロフェッショナルにとって不可欠となっています。

ここでは、BIMスキルを効果的に学び、向上させるための方法について詳しく解説します。

BIMスキルを学ぶための教育プログラム

BIMスキルを向上させるためには、教育プログラムの活用が有効です。各ソフトウェアベンダーが提供するトレーニングコースや、大学・専門学校の教育プログラムなどがあります。

また、オンラインでの学習コンテンツも充実しており、自学自習も可能です。

BIMコミュニティとサポートグループの活用

BIMコミュニティやサポートグループを活用することも、スキル向上に役立ちます。ユーザー同士で情報交換を行い、ノウハウを共有することで、効率的にスキルを向上させることができます。

また、トラブルシューティングやベストプラクティスの共有にも役立ちます。

BIMのお仕事ならアットキャド

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

BIMは、建設業界のデジタルトランスフォーメーションを牽引する技術として注目されています。

3Dモデルを中心とした情報統合により、設計、施工、維持管理までを一貫して効率化することが可能となります。

BIMの導入にはコストや標準化の課題もありますが、設計品質の向上、コスト削減、工期短縮など、多くのメリットがあります。

大規模建築プロジェクトやリノベーション、施設管理など、様々な分野で実践的な活用が進んでいます。

今後、AIやIoTとの統合、スマートシティや都市計画への応用など、BIMの可能性はさらに広がっていくでしょう。

建設業界に携わる人にとって、BIMスキルの習得は欠かせません。教育プログラムやコミュニティの活用により、スキルを向上させ、BIMを活用した新しい建設プロセスを実践していくことが求められています。

▼コチラの記事もおすすめ