CAD(コンピュータ支援設計)とは設計や製図をデジタルで行うための技術で、製品設計や建築図面の作成など、多くの分野で使用されています。

しかし、そもそもCADとは何か、説明できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、CADの基本的な定義や特徴、他の技術との違い、そして具体的な用途や学び方について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

「CADでどんなことができるのか知りたい」

「CADを学ぶ方法、仕事やキャリアに興味がある」

という方はぜひ参考にしてください。

▼CADオペレーターの魅力については以下の記事でも紹介しています

目次

CADとは

そもそもCADとは何か、最初にその定義と歴史について解説します。

CADの定義

CADとは「Computer-Aided Design(コンピュータ支援設計)」の略で、コンピュータを使って設計図や図面を作成する技術を指します。

かつては手描きで行っていた製図作業を自動化し効率的に行えるようになったことで、設計の正確性が向上し、修正作業も迅速に行えるようになりました。

CADオペレーターは、CADソフトウェアを使用して設計図や図面を作成する職業として、さまざまな業界で重要な役割を果たしています。

CADの歴史

CADは、1960年代に航空宇宙や自動車産業で導入されたのが始まりです。

最初は主に設計プロセスの効率化を目的として、2次元の図面作成を自動化するために使用されました。

製図をコンピュータで行うことで、正確さやスピードが飛躍的に向上し、特に複雑な設計作業において大きな進化をもたらしました。

1980年代になると3Dの技術が進化し、試作品を作る前に設計の問題点を発見できるようになるなど、3D CADの導入は製品開発のコスト削減や時間短縮に大きく貢献。

さらに、CAD技術は建築や土木分野にも広がり、1990年代以降はBIM(Building Information Modeling)などより高度な情報管理技術と連携され、現在ではAIやクラウドとの連携も進んでいます。

CADの種類と特徴

CADには以下のような種類があります。

これからCADを学びたい方は、それぞれの用途や特徴をぜひ覚えておいてください。

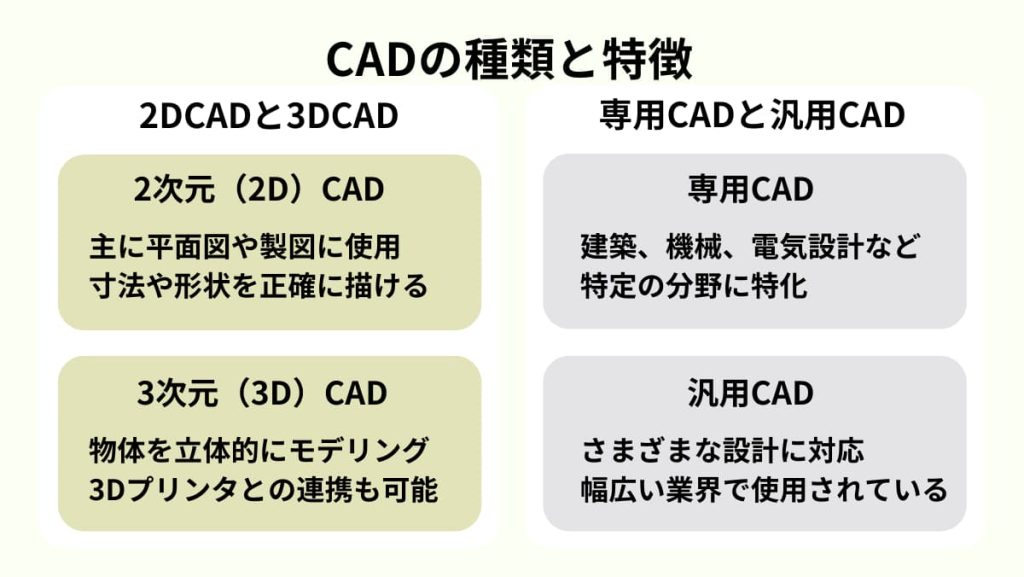

2DCADと3DCAD

2次元(2D)CAD

2D CADは、平面図や製図に使用されます。

図面の寸法や形状を正確に描くため、建築設計や機械設計で広く利用されています。

特に、製品や建物のレイアウトを把握するために重要な役割を果たします。

3次元(3D)CAD

3D CADは物体を立体的にモデリングできるツールで、製品の試作や視覚化が容易になり、3Dプリンタとの連携も可能です。

3Dモデルを作成することで、設計段階で問題を発見しやすく、試作品のコスト削減にもつながります。

専用CADと汎用CAD

専用CAD

専用CADは、特定の業界や用途に特化した機能を持つCADです。

建築、機械、電気設計など、各分野に最適化されたツールとして使用されます。

専門性が高いため、プロフェッショナルな設計作業に適しています。

汎用CAD

一方、汎用CADは、さまざまな設計に対応できる柔軟な機能を持っています。

幅広い業界で使用され、建築から製品設計まで、あらゆる分野で活躍します。汎用性が高いため、特定の分野に限定されず、多目的に使用可能です。

初心者の方はまず汎用CADを使えるようにするとよいでしょう。

CADと他ツール(CAM、CAE、BIM)との違い

CADは設計を支援するツールですが、他にもCAM、CAE、BIMといった関連技術が存在します。

それぞれのどんな違いがあるのでしょうか?

CADとCAMの違い

CADが設計を行うツールであるのに対し、CAM(Computer-Aided Manufacturing)は、その設計データを元に製造を支援するツールです。

CADで作成された図面やモデルを基に、CAMは加工機械を操作し、実際の製品を製造します。

設計から製造まで一貫したプロセスを実現できるため、製造業で重要な役割を果たしています。

CADとCAEの違い

CAE(Computer-Aided Engineering)は、CADで作成された設計に対するシミュレーションや解析を行うツールです。

強度解析や流体シミュレーションなど、製品が現実の条件下でどのように機能するかを事前に評価するために使用されます。

製品の性能を向上させるための改良を設計段階で行うことができるのがメリットです。

CADとBIMの違い

BIM(Building Information Modeling)は、建築分野における情報統合ツールです。

設計から施工、運用に至るまで、建物のライフサイクル全体を管理します。

CADはその一部として利用され、BIMでは3D設計やデータ管理が重要なスキルとなります。

BIMの普及により、建築業界では、CADオペレーターも3D設計やデータ管理のスキルを求められるようになっています。

CADの仕事を目指すなら、「BIM」は必ず押さえておきたいキーワードの一つです。

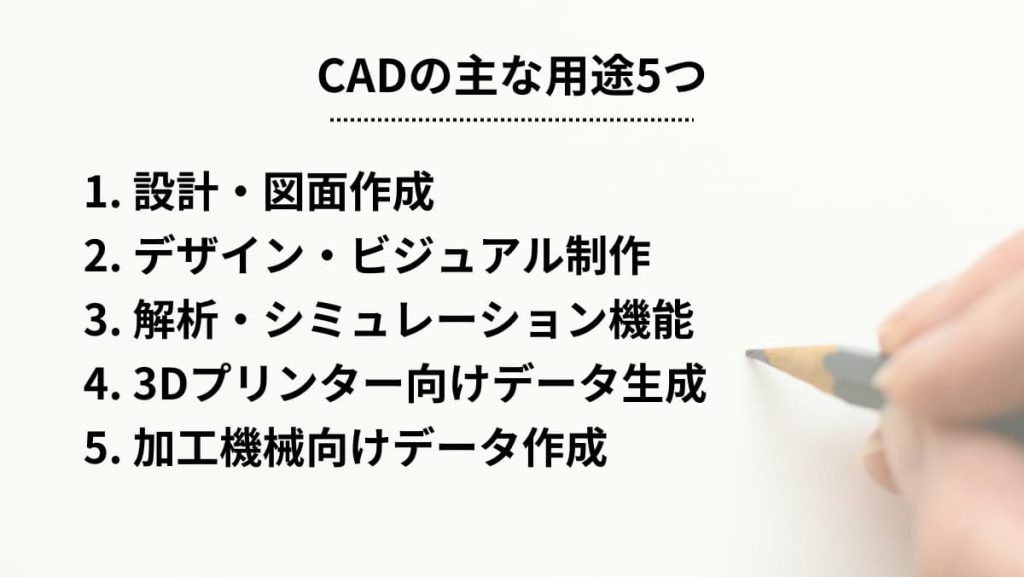

CADの主な用途5つ

CADの用途は多岐に渡りますが、ここでは代表的な5つの用途について解説します。

CADの用途1.設計・図面作成

CADは、製品や建物などの正確な設計図や図面を作るために使われます。

手書きの図面と違い、寸法や配置を正確に表現できるのが特徴。

この設計図はプロジェクト全体の基盤となり、仕事を効率的に進めるための重要なツールとなります。

CADの用途2.デザイン・ビジュアル制作

特に3D CADを使うことで、デザインを立体的に表現することができます。

製品や建築物の完成イメージをリアルに視覚化できるので、クライアントに提案する際にも非常に役立ちます。

CADの用途3.解析・シミュレーション機能

CADを使うことで、設計した製品や構造物が実際にどのように動作するかをシミュレーションできます。

設計段階で安全性や性能を確認できるため、問題があれば事前に修正することが可能です。

その結果、コストを抑えて製品の品質を向上させることができます。

CADの用途4.3Dプリンター向けデータ生成

CADで作った3Dデータはそのまま3Dプリンターでの試作品作成に使うことができるため、試作のコストを減らし、製品の開発をスピーディーに進められます。

実際に手に取って確認することができるため、開発の精度向上にも役立っています。

CADの用途5.加工機械向けデータ作成

CADで作成した設計データは、CAM(コンピュータ支援製造)と連携して、CNC機械などの加工機械に使うためのプログラムを作成することができます。

その結果、非常に高精度な加工が可能となり、製品の製造工程を効率化することができます。

このように、CADは設計だけでなく、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。

今よりもっと良い職場がきっと見つかる!登録して新しい求人情報を待つ

CADのメリットとデメリット

CADの定義や役割がわかってきたところで、CADのメリットとデメリットを整理しておきます。

CADのメリット

作業効率がアップする

CADを使用すれば、手作業よりもはるかに早く設計図を作成でき、修正もしやすくなります。

また、手書きと比べて精度が高く、寸法のミスや設計エラーを減らすことができるので作業効率が向上します。

ミリメートル単位の細かな設計が容易に行えることは、特に機械部品や製品設計において大きなメリットです。

データ管理や共有がしやすい

設計データはデジタル形式で保存されるので、それらを他のプロジェクトで再利用したり、チームメンバーと簡単に共有したりできます。

近年増えているリモートワーク環境でも、効率よく作業が進められます。

CADのデメリット

導入コストがかかる

CADソフトの中には高価なものも多く、高性能なコンピュータや周辺機器も必要になるため、初期投資が大きくなりがちです。

特に3D CADを使用する場合、ハードウェアの要求スペックも高くなる傾向にあります。

スキルの習得に時間がかかる

CADの操作には専門的な知識が必要で、特に初心者の技術の習得には時間がかかります。

CADオペレーターにとっては、日々進歩する技術にキャッチアップし、さらにスキルを上げてキャリアアップを目指していくには、十分なトレーニングや実践経験が求められます。

だからこそ、スキルを身に付けて経験を積んでいけば、CADオペレーターとして長く安定して働き続けることも可能になります。

あなたにぴったりの求人を無料で提案!登録してチャンスを広げよう

CADを利用するために必要なもの

では次に、CADを利用するために必要な環境とスキルについてご紹介します。

CADを利用するための要件

CADソフトを利用するには、高性能なコンピュータと、CPU(Central Processing Unit、パソコンの動作の速さ、快適さに関わる)やグラフィックカード(映像出力の能力に関わる)の性能が重要です。

特に3D CADを利用する場合、高い処理能力が求められます。

CADソフトの対応OSは以前はWindowsが主流でしたが、現在ではMac対応のソフトも増えています。

目的に応じたCADソフト

設計の目的や業界に応じて、最適なCADソフトを選択することが重要です。

無料で利用できるソフトもあるので、初心者の方はまずそれらを試してみるのもおすすめです。

CADソフトには、AutoCAD、Jw_CAD、FreeCAD、Vectorworksなど多様なソフトがあるので、それぞれの特徴を知っておくとよいでしょう。

CADソフトの詳細について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

CADを利用するための知識とスキル

CADを効果的に利用するためには、基本的な設計知識、製図スキル、CADソフトの操作スキルが必要です。

ソフトの操作に慣れるためには、実践的なトレーニングも欠かせません。

CADの仕事に就くために資格は必ずしも必要ではありませんが、就職やキャリアアップで有利に働くこともあります。

ステップアップのために資格にチャレンジしてみるのもいいでしょう。

CADの代表的な資格としては以下が挙げられます。

- CAD利用技術者試験

- 建築CAD検定

- AutoCAD認定試験

- CAD実務キャリア認定制度

CAD関連の資格について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

また技術的なスキルとは別に、一般的には次のような人がCADオペレーターに向いていると言われます。

- 細かい作業が苦にならない人

- 物事をロジカルに考えるのが得意な人

- テクノロジーに興味があり、新しいことを学ぶのが好きな人

など

CADの仕事に興味のある方は、ご自身に適性がありそうかもチェックしてみてください。

▼あわせて読みたい

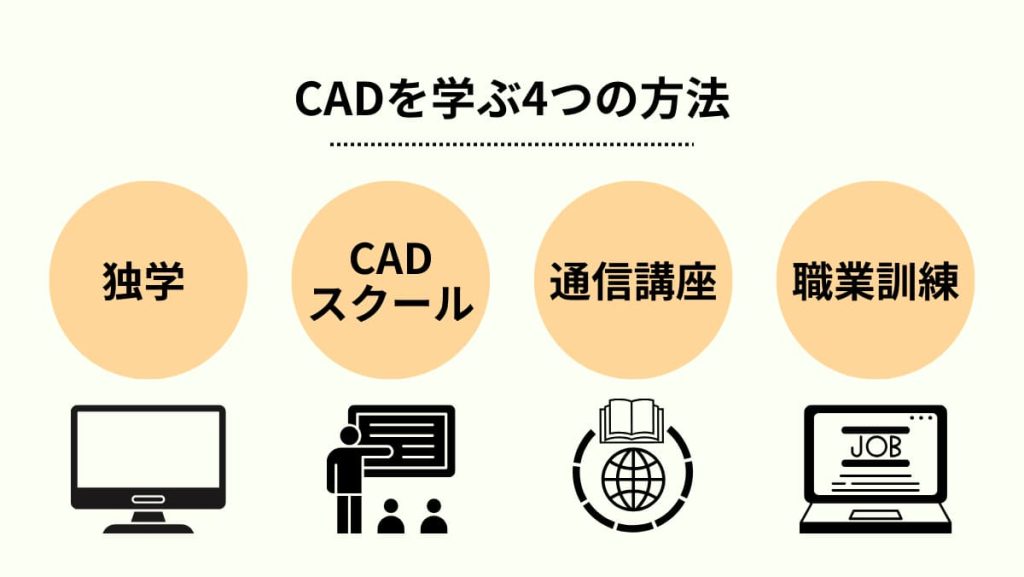

CADを学ぶ4つの方法

実際にCADの仕事を目指したい方へ、スキル習得の方法をご紹介します。

予算やライフスタイルに合わせてご検討ください。

CADを学ぶ方法1.独学

CADは、書籍やオンラインリソースを使って独学で学ぶことも可能です。

多くのチュートリアルや無料のリソースが提供されているので、まずは自分のペースで進めたい方に良い方法です。

独学の方法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

CADを学ぶ方法2.CADスクール

独学では難しいと感じた場合や、ある程度の費用がかかっても効率的に学びたい場合は、CADスクールに通うのが最適です。

プロの指導のもと、実践的なスキルを短期間で習得できます。

講師に直接質問することができる、他の受講生と情報交換ができるというメリットもあります。

CADを学ぶ方法3.通信講座

オンラインで学べる通信講座もあります。

時間や場所にとらわれず柔軟に学習が進められるため、仕事や学業と両立したい方や定期的にスクールに通うのが難しい方に向いています。

講師による添削指導など手厚いサポートがあると安心です。

CADを学ぶ方法4.職業訓練

職業訓練を受けることで実践的なスキルを習得しつつ、就職活動に役立てることができます。

未経験から始めて少しでも良い条件で就職するには、できるだけ多くの実践経験があると有利です。

職業訓練は多くのコースが無料で提供されており(教材費などの一部の費用は受講者負担)、期間はコースによって異なりますが、6ヵ月間、週5日のコースが多く設定されています。

CADの職業訓練はハローワークからの申し込みと選考試験を受ける必要があり、雇用保険の受給資格があれば手当を受けながら受講することもできます。

職業訓練について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

CADのお仕事探しはアットキャド

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

CADは、設計や製図を効率的に行うための強力なツールであり、多くの業界で必要とされています。

近年、CADオペレーターは特に建築や製造業界で需要が増加しており、在宅ワーカーやフリーランスのような働き方の選択肢も広がっています。

経験を積み重ね、新しい技術を習得し学び続けることで、より自由度の高い働き方を実現することも夢ではありません。

CADオペレーターやCADのお仕事についてもっと知りたい方はこちらの記事もぜひご覧ください。

▼コチラの記事もおすすめ