「派遣とバイトの違いがよくわからない」

「どちらが自分に合っているか迷っている」

職選びの場面で、このような悩みを抱える人も少なくありません。派遣とバイトは、雇用契約の仕組みや働き方に違いがあり、それぞれに向いている人も異なります。

本記事では、両者の基本的な違いから、収入・待遇・働き方の特徴までをわかりやすく解説。自分に合った働き方を見つけ、納得感を持って選択するためのヒントとしてご活用ください。

目次

派遣とアルバイトの基本的な違い

最初に、「派遣」と「バイト」の基本的な違いを整理しておきましょう。

雇用主と契約の仕組み

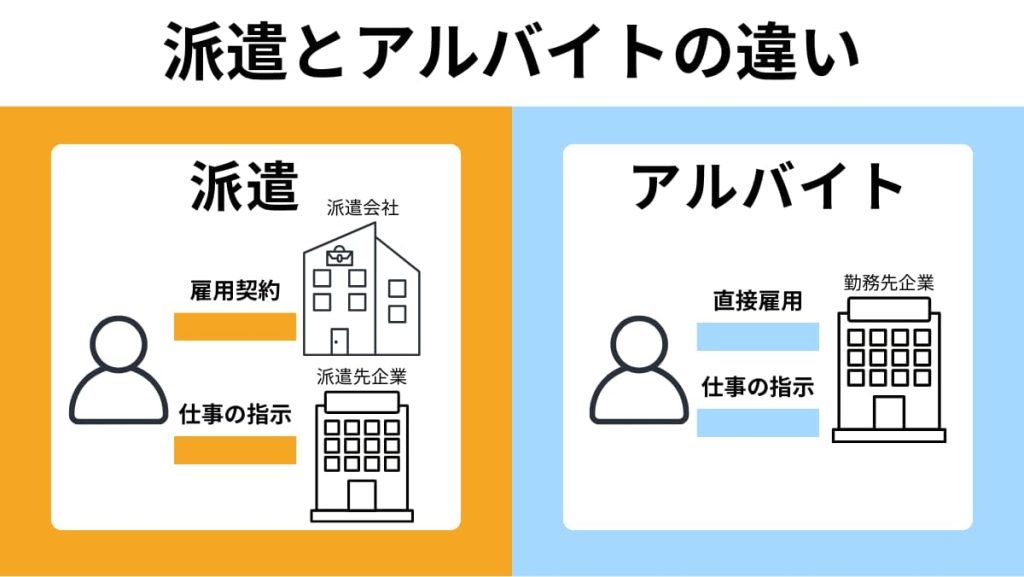

派遣とアルバイトの違いとして、まず押さえておきたいのが「雇用契約の仕組み」です。

アルバイトの場合、働く店舗や企業と直接雇用契約を結ぶため、給与の支払いや労務管理もその勤務先が担います。つまり、「働く=その会社と契約する」ことになります。

一方で派遣は、雇用契約を結ぶ相手が派遣会社、実際に働く職場は派遣先企業という形です。給与の支払いや社会保険などの手続きは派遣会社が行い、仕事の指示は派遣先企業が担当します。

「雇用主」と「働く場所」が異なるため、仕事内容の調整にも派遣元との再契約が必要になるなど、アルバイトよりも制度面でやや複雑です。

給与形態と労働条件の違い

次の違いは、給与形態と労働条件です。

アルバイトは基本的に時給制ですが、職種や勤務先によっては日給制・月給制が採用されることもあります。勤務時間やシフトは勤務先と直接相談して決め、比較的柔軟に調整が可能です。

派遣も基本は時給制ですが、無期雇用派遣(※)では月給制となる場合もあります。また、就業時間や仕事内容といった条件は契約で厳密に定められており、アルバイトに比べて制度面・運用面ともに細かい管理がなされる傾向があります。

なお、アルバイト・派遣いずれも労働条件通知書の交付が義務付けられており、あらかじめ確認することが大切です。派遣ではくわえて「就業条件明示書」も交付されるため、書類の内容がやや多くなる点にも注意が必要です。

※無期雇用派遣:派遣会社と期間の定めがない雇用契約を結び、派遣先企業で働く雇用形態

▼あわせて読みたい

応募から就業までの流れ

応募から就業までの流れを比較すると、派遣よりアルバイトのほうが採用までの流れがスムーズです。

アルバイトは自分で求人を選び、直接応募・面接を経て採用後すぐ働けることが多く、当日面接・即採用といったケースも珍しくありません。選考から就業までの流れがシンプルで迅速です。

一方、派遣の場合は、まず派遣会社に登録し、求人の紹介を受けるところからスタートします。その後、企業とのマッチングや顔合わせを経てようやく就業開始となるため、アルバイトに比べて時間がかかる点が特徴です。手続きはやや煩雑ですが、派遣では希望に合った職場を紹介してもらえることが多く、ミスマッチを防ぎやすい利点があります。

派遣とバイト、待遇や収入の違いを比較

ここからは、給与・福利厚生・収入の安定性といった「待遇面」の違いを見ていきましょう。

時給・給与相場の違い

時給は、アルバイトよりも派遣のほうが高めに設定されていることが一般的です。

地域や職種によって異なりますが、派遣の全国平均時給(全職種)は1,500円前後となっており、三大都市圏(首都圏・東海・関西)では1,700円前後とやや高くなります。一方で、アルバイトの時給は最低賃金に近いケースも見られます。

派遣は事務職やIT関連など、ある程度のスキルや経験が求められる業務が多く、時給も比較的高く設定される傾向があります。反対に、アルバイトは接客や軽作業など未経験からでも始めやすい職種が多く、求人の幅も広いのが特徴です。

こうした職種の違いが、時給相場の差に影響していると考えられます。

交通費や社会保険の取り扱い

アルバイトは求人ごとに交通費の扱いが異なり、支給されない場合もあります。対して、派遣社員は2020年の法改正により、通勤手当(交通費)が原則支給されるようになりました。

社会保険については、派遣・アルバイトともに一定の条件を満たせば加入対象となります(週20時間以上の勤務など)。特にアルバイトは、勤務先の規模や制度によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

参考:内閣府大臣官房政府広報室「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。」

収入の安定性と将来性

次に、収入の安定性や将来性について見ていきましょう。

アルバイトはシフトや勤務日数が変動しやすく、勤務先の都合で勤務時間が減ったり契約が終了することも。派遣と比べてサポート体制が弱いため、収入が不安定になりやすい点がデメリットです。

一方、派遣は契約期間が定められており、その間の収入は安定しやすいのが特徴です。ただし、契約が更新されるとは限らないため、終了時には次の就業先を探す必要があります。

将来を見据えるなら、IT系などのスキルが身に付く派遣職を選ぶのも一つの方法です。次の仕事につながりやすいでしょう。

手取り額や税金の違い

派遣もバイトも、収入が増えると税金や社会保険料が発生し、実際の手取り額が減ることがあります。

例えば、年収が103万円を超えると所得税が発生し、130万円を超えると社会保険の扶養から外れて保険料や年金の負担が生じます。扶養内で働きたい人は、手取りへの影響も踏まえて、勤務条件や収入の見込みをあらかじめ確認しておくことが肝心です。

「派遣バイト」という働き方もある

派遣の中には、短期間の業務を指す「派遣バイト」という働き方があります。この章では派遣バイトの定義とよくある職種についてご紹介します。

派遣バイトとは?派遣社員との違い

派遣バイトとは、1日〜3ヵ月程度の短期・単発で働く派遣のことで、「短期派遣」にあたります。長期契約が前提の一般的な派遣社員とは異なり、「スポット的に稼ぎたい」「期間を決めて働きたい」という人向けの形態です。

ただし、30日以内の派遣勤務(日雇い派遣)は、法律で原則として禁止されています。学生や年収500万円以上の本業を持つ人など、一部の条件に当てはまる場合のみ認められます。

参考:厚生労働省「クローズアップ 知っておきたい改正労働者派遣法のポイント」

派遣バイトでよくある職種

派遣バイトには、軽作業・事務・販売接客・イベントスタッフといった幅広い業種が存在します。それぞれに共通するのは、短期・単発でも始めやすく、未経験者の応募も歓迎されやすい点です。

以下に、派遣バイトでよくある職種をまとめました。参考にしてください。

| 軽作業系 | ・倉庫内での仕分け・ピッキング ・商品の梱包・検品作業 ・ラベル貼り・封入作業 など |

| 事務系 | ・データ入力 ・書類整理・ファイリング ・簡単な事務補助業務 など |

| 販売・接客系 | ・試飲・試食の推奨販売スタッフ ・百貨店・スーパーでのギフト受付・販売補助スタッフ ・サンプリング・キャンペーン業務 など |

| イベント系 | ・ライブや展示会などのイベントスタッフ ・会場設営・受付 など |

目的別で選ぶ!派遣・アルバイト・派遣バイト

この章では、目的別に「派遣・アルバイト・派遣バイト」の中から、どの選択肢が適しているかを解説します。

単発・短期で働きたい人

短期や単発で気軽に働きたい人には、アルバイトが適しています。1日だけの勤務や週末限定など短時間の求人が豊富にあり、応募しやすいのが特徴です。

派遣にも短期案件はありますが、基本的には1ヵ月以上の勤務が前提となるため、ある程度まとまった期間を確保できる人に向いています。

なお、派遣バイトは法的な利用条件があるうえ単発の求人が少ない可能性もあり、誰にでも向いているとはいえません。

柔軟な働き方を重視するなら、まずはアルバイトを選ぶのが現実的でしょう。

長期で安定して働きたい人

次に、安定した働き方を望む場合は「長期派遣」がおすすめです。契約内容が明確で福利厚生も整っており、生活の見通しを立てやすいでしょう。

また、スキルや経験に応じた業務に就けるケースも多く、キャリアを積みながら働くことが可能です。

一方、アルバイトでも長期勤務は可能ですが、シフトや契約が経営状況に左右されやすく安定性にはやや不安が残ります。

学生・フリーター・副業希望者に合う働き方

学生やフリーター、副業希望者など、それぞれの立場に合った働き方を見つけるには、派遣とアルバイトを使い分けるのが効果的です。

例えば、以下のような選び方が考えられるでしょう。

- 柔軟なシフトで学業や予定と両立したい人:アルバイト

- 短期間でしっかり稼ぎたい人:短期派遣(派遣バイト)

- スキルを活かし、一定期間安定して働きたい人: 長期派遣

どの働き方が自分に合っているか、選ぶ際の参考にしてみてください。

派遣を選ぶなら、派遣会社の選び方もチェックしておこう

派遣として働く場合、どの派遣会社に登録するかが重要なポイントになります。安心して働くためにも、以下の3点を事前に確認しておくとよいでしょう。

- 希望職種との相性

- 福利厚生やサポート体制

- 口コミ・評判

▼あわせて読みたい

希望職種との相性

最初に確認すべき点は、自分の希望職種に強い派遣会社かどうかです。各派遣会社には得意分野があり、事務系に特化した会社、軽作業の求人が多い会社、IT職に強い会社など特色が異なります。

例えば、事務職を希望しているのに軽作業が中心の派遣会社に登録すると、希望の求人がなかなか見つからない可能性があります。希望とのズレを防ぐためにも、派遣会社のサイトや説明会などを通じて職種の傾向を確認しておくと安心です。

福利厚生やサポート体制は整っているか

派遣会社によって、福利厚生やサポートの手厚さも異なります。働く環境や将来の安定につながるため、登録前にチェックしておきたいポイントです。

具体的には、次の項目を確認しておくとよいでしょう。

- 社会保険

- 有給休暇

- 健康診断

- 産休・育休制度

- スキルアップ支援 など

また、サポート面では専任のコンサルタントがつくかどうかや、困ったときにすぐ相談できる窓口があるかを確認してください。フォロー体制が整っていれば、初めての派遣でも落ち着いて仕事に取り組みやすくなります。

口コミ・評判を事前に確認しておく

派遣会社を選ぶ際は、利用者の口コミや評判も参考にするとよいでしょう。 ホームページや求人情報だけではわからない、実際の対応やサポート体制の違いが見えてくることがあります。

「担当者が丁寧だった」「希望と違う求人ばかり紹介された」といった体験談から、各社の対応傾向や特徴がつかめます。 複数の口コミをチェックしておくことで、登録後のミスマッチを防ぐことが可能です。

口コミは、企業のレビューサイトや派遣会社の比較サイト、個人のブログなどでも確認できます。

CAD派遣を目指すなら「アットキャド」

アットキャドは、CAD派遣に特化した人材サービスです。初心者から経験者まで幅広く対応しており、派遣として働きながらスキルアップを目指せます。

また、未経験者向けには無料研修を提供。スムーズに仕事を始められる環境が整っています。

人材派遣サービス

アットキャドは、業界トップクラスの求人数を持つ、CADオペレーターやBIMオペレーターに特化した人材派遣・人材紹介サービスです。

20年以上の実績を持ち、スーパーゼネコンや大手設計事務所を含む2,600社以上と取引実績があり、業界トップクラスの求人数を誇ります。自社に設計部を設けているため、実際に図面を描くプロフェッショナルが在籍し、迅速なサポートが可能です。

研修制度も充実しており、初心者から経験者まで幅広く対応。登録から就業後まで徹底したフォローを行いますので安心してお仕事を探すことができます。

さらに、業界トップクラスの求人数があることから、転職のサポートも行っています。未経験からCADオペレーターやBIMオペレーターになりたい場合や、CADオペレーター・BIMオペレーターとしてキャリアアップしたい場合など、さまざまなケースに対応しているので、ぜひお気軽にご相談ください。

初心者向けトレーニング「CADビギ」

アットキャドが提供する「CADビギ」は、未経験者でも安心してCADを学べる無料の研修サービスで、AutoCADのソフトの使い方を習得したい方におすすめです。

実務経験豊富な講師が10日間で基礎から丁寧に指導し、建築基礎やCAD作図法を習得できます。卒業生は多くの分野で活躍しており、同期や先輩とのサポート体制も充実しています。

研修中にアットキャドから就業先を紹介してくれる点や、就業先の要望があればそれに合わせて研修ができるため、キャリアアップやキャリアチェンジを目指す方に最適です。受講者からは、効率的な学びと実務での即戦力化が高く評価されています。

これからCADスキルを身につけたい方は、「CADビギ」で新たな一歩を踏み出しましょう。

まとめ

本記事では、派遣とバイトの違いやそれぞれの特徴について解説しました。

派遣は条件が明確で福利厚生も整いやすく、安定して働きたい人に向いています。対して、アルバイトはシフトの自由度が高く、短期や単発など柔軟な働き方が可能です。

自分の目的やライフスタイルに合わせて納得のいく働き方を選びましょう。

▼コチラの記事もおすすめ